【直見キンドルさん対談③】現代人が失いつつある死生観と僧侶の役割とは?

病院に行けばなんとかなる

医学が発達した現代なら死なずに済む

私たちは心のどこかで、医療に対して「不老不死の魔法」のような過度な期待を抱いていないでしょうか?

しかし、どんな名医であっても寿命を覆すことはできず、どんな高度な治療も死後の不安までは取り除けません。

今回は、医療・介護の現場と法律支援の双方を知り尽くした直見(なおみ)キンドルさん(@45naok)との対談から見えてきた、現代人が直面している「死生観のゆがみ」と、そこにおけるお寺の可能性についてお話しします。

- 大切な人の死を「後悔」ではなく「自然な摂理」として受け入れるヒント

- なぜ私たちは「死」が見えなくなり、怖くなってしまったのか?

- 「生きるために行く場所」としての、お寺や僧侶の活用法

▼ 対談するきっかけとなった書籍はこちら ▼

「医療」の限界? 現場で見た死生観のゆがみ

日本人は無宗教だと言われますが、直見さんと私は対談の中で「現代人は『医療(科学)』と『お金』を信仰しているように見える」と話しをしました。

確かに私たちは、体の不調があればすぐに病院へ駆け込み、医師の言葉を絶対視する傾向があります。

しかし、医療はあくまで身体機能を維持・回復させるための技術であり、「死」そのものを消し去る魔法ではありません。

「病院に行けばなんとかなる」

私たちは無意識に、そう信じ込みすぎているのかもしれません。

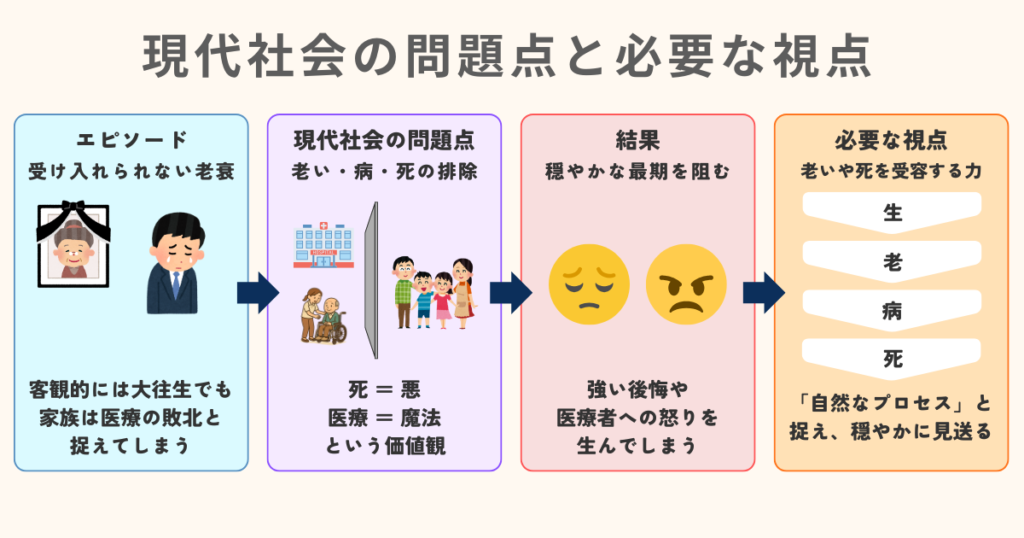

94歳の大往生でも「なぜ」と問う家族

直見さんが医療・介護の現場で見聞きしたケースの中に、非常に考えさせられるエピソードがありました。

それは、94歳のお母様を亡くされた70代の娘さんが、お母様が亡くなったことを受け入れられないという内容です。

客観的に見れば、94歳という年齢は天寿を全うした大往生と言えるでしょう。

老衰は自然なプロセスの帰結であり、医療の敗北ではありません。

現代社会全体が「死」を日常から遠ざけ、医療技術への盲信を強めてきた結果、私たちが「命には限りがある」という当たり前の事実を忘れてしまっている証拠とも言えます。

死を「自然の摂理」ではなく「医療の敗北」と捉えていませんか?

- 死 = 悪

- 死 = 失敗

このような価値観に縛られていると、大切な人の最期を穏やかに見送ることができず、「もっと何かできたはずだ」という強い後悔や、医療者への怒りに変換されてしまいます。

それは、旅立つ故人にとっても、残される遺族にとっても、非常に辛い結末です。

「老いと死を受容する力」を取り戻す必要性があるのではないでしょうか。

自宅で看取らなくなった日本人の変化

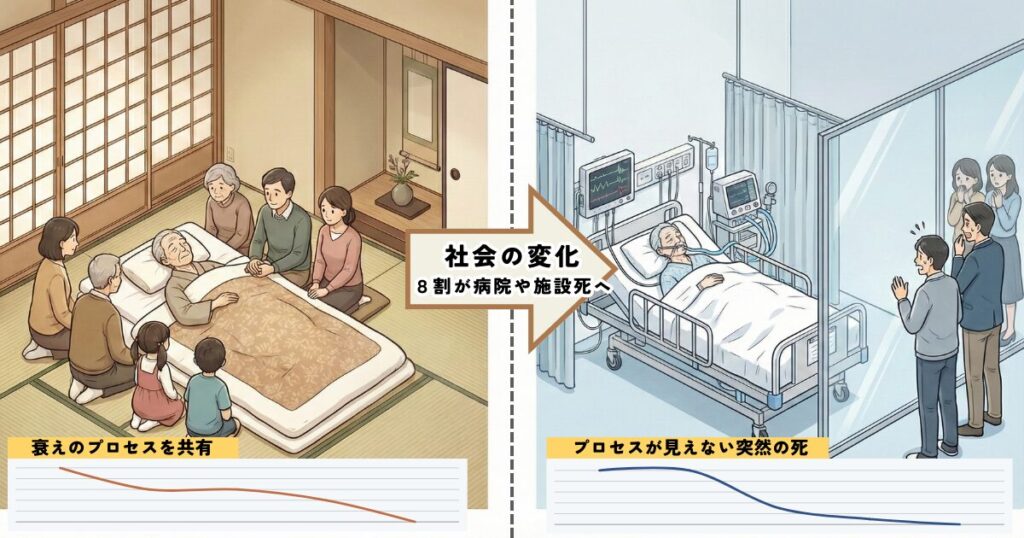

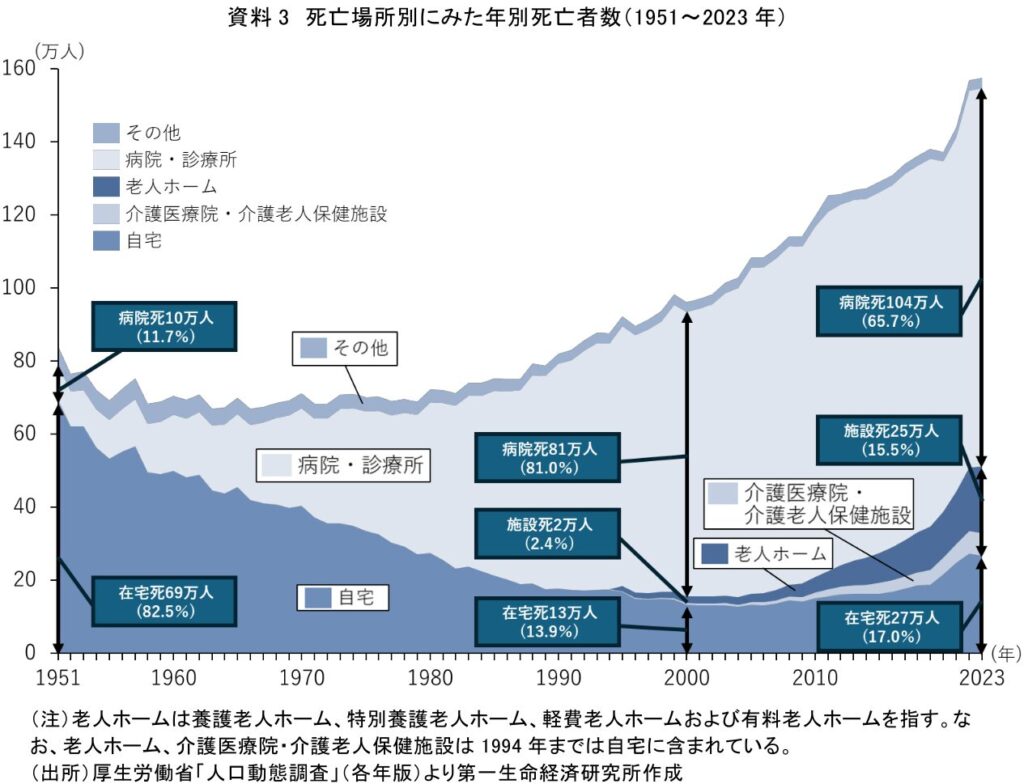

かつての日本では、多くの人が自宅で最期を迎え、家族全員でそれを看取るのが当たり前でした。

子どもや孫たちは、祖父母が少しずつ弱っていき、食事が摂れなくなり、呼吸が変わり、やがて静かに息を引き取るプロセスを目の当たりにしていました。

そこには、教科書では学べない「命の教育」がありました。

「人はこうして死んでいくのだ」という実体験が、死への免疫となり、自然な受容を助けていました。

しかし現在、日本人の約8割が病院や施設で亡くなります。

死は生活の場から切り離され、病室の中で、医療処置とモニター音に囲まれて管理されるものになりました。

こまめに訪れることがなければ、家族は「危篤です」と呼ばれて駆けつけるだけで、死に至るまでのグラデーションを見ることができません。

「元気だったのに急に亡くなった」と感じてしまうのは、弱っていく過程を共有できていないからです。

死のプロセスが見えないことが、遺族の喪失感を深めています。

プロセスが見えない分、家族は「医療に任せておけば安心」という幻想を抱きやすくなります。

そして、その幻想が破られた時、行き場のない喪失感に襲われます。

私たちが再び「良い死」を迎えるためには、医療機関任せにするのではなく、可能な限り最期の時間を共有し、変化を肌で感じる努力が必要なのかもしれません。

医療ができること、できないことの線引き

直見さんは対談の中で、「現代人はお医者さんを信じすぎている。でも医療は魔法ではない」と指摘されていました。

患者や家族は、医師に対して身体の治療だけでなく、こうした心の救済までも無意識に求めているのではないでしょうか。

この言葉を聞いて私は、医療者に対して過度な期待を寄せることは、結果として患者さんやご家族自身の苦しみを長引かせてしまうのではないかと感じました。

「痛みを取る」「延命する」といった身体的アプローチには限界があります。

その限界を超えた先にある「死の恐怖」や「虚無感」に寄り添う役割は、本来医療とは別の領域にあるはずです。

医師に「心の救済」まで求めるのは、構造的に無理があります。

身体は医療、心は宗教。役割分担の必要性

では、医療では埋められない「心の穴」、科学では解明できない「死への恐怖」は誰が受け止めるのでしょうか。

欧米の病院には、「チャプレン」と呼ばれる聖職者が常駐していることがあります。

彼らは医療チームの一員として、患者や家族の精神的・宗教的なケアを担当します。

「なぜ私だけがこんな目に遭うのか」

「死ぬのが怖い」

こうした叫びに対して、「数値は正常です」「薬を出しておきます」という対応では心は救われません。

論理的な解決策ではなく、ただその苦悩に深く共感し、「あなたは一人ではない」という安心感を手渡すこと。

あるいは、宗教的な視点から「命のつながり」を説くこと。

古来より、人類は死の恐怖を乗り越えるために宗教を必要としてきました。

私たち僧侶は、葬儀で読経するだけでなく、生きて苦しんでいる人の心に寄り添うためのトレーニングをもっと積まなければならない。

直見さんの言葉に、私も僧侶としての原点を再確認し、身が引き締まる思いがしました。

お寺の役割再定義! 葬儀だけでなく「生きる相談」の場へ

残念ながら、現代のお寺は「葬式と法事の時だけ行く場所」「敷居が高くて入りにくい場所」になってしまっています。

しかし、直見さんとの対話で希望を感じたのは、「宗派を問わず相談できるお寺や、生前に死生観を語り合える場へのニーズはものすごく高い」という事実です。

実際、地域包括支援センターと連携して終活講座を開いたり、カフェのようにお茶を飲みながら死について語り合う「デスカフェ」を開催したりするお寺も少しずつ増えています。

お寺は本来、地域コミュニティの中心であり、生老病死のあらゆる悩みが持ち込まれる「駆け込み寺」でした。

「亡くなってからお世話になる場所」ではなく、「今をより良く生きるために利用する場所」へ。お寺側も意識を変革し、門戸を開放していく必要があるのかもしれません。

直見さんが「医療と仏教のコラボができれば最強」とおっしゃったように、身体の不調は病院へ、心のもやもやはお寺へ、という使い分けが当たり前の社会になれば、日本人の幸福度はもっと上がるようにも感じました。

お寺を「亡くなってから行く場所」ではなく、「生きるために行く場所」にしていければ嬉しいです。

読者の皆さんも、もし行き詰まりを感じたら、勇気を出してお近くのお寺のイベントに参加してみたり、住職に話をしてみたりしてください。

きっと、病院では得られなかった種類の「安心」が得られるはずです。

まとめ|医療と宗教の「二刀流」で叶える、心穏やかな最期の迎え方

今回の直見キンドルさんとの対談は、僧侶である私にとっても、現代社会における「死生観」の課題と、お寺の果たすべき役割を再認識する貴重な機会となりました。

医療技術は素晴らしいものですが、それに依存しすぎて「死」を悪者にしてしまうと、私たちは永遠に死の恐怖から逃れられません。

命には限りがある

この事実をネガティブに捉えるのではなく、だからこそ「今この瞬間が尊いのだ」と前向きに受け入れること。

医療で身体をケアしつつ、宗教的・哲学的な視点で心を整える。

この2つの視点を持つことが、心穏やかな最期を迎えるための秘訣です。

もし、医療や法律の専門家には相談しにくい「心の不安」を抱えているなら、ぜひお寺を頼ってください。

私たち僧侶は、皆さんの「生きる悩み」に寄り添い、共に考えるために存在しています。

直見さんが開発中のカードゲームや、私たちが発信するブログも、そのための入り口の一つです。