お墓の引っ越し手続きは自分でできる?改葬手続きの8ステップを解説

- 遠方のお墓に通うのが体力的にきつい

- 改葬の流れや必要書類がわからず不安

- 親族や菩提寺にどう話を切り出せばいいか迷っている

- 費用がどのくらいかかるか心配

- 代行業者に頼むと高そうなので、自分でできるか知りたい

そんなお悩みをお持ちではないでしょうか。

実際に、改葬や墓じまいを検討している方は年々増加傾向にあります。

墓じまい過去最多15万件超 少子化や弔いの多様化、コロナで拍車か

出典: 朝日新聞

私は現役住職として、多くの改葬手続きのお手伝いをさせていただきました。その経験を活かしながら、改葬手続きの流れについて解説します。

結論、改葬・墓じまいの流れは、以下の8ステップで完了します。

- 親族やお寺への相談

- 墓じまいをする石材店を選ぶ

- 新しい安置先を決め「受入証明書」を取得する

- 墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

- 役所で改葬許可証を取得

- ご遺骨の取り出しと「魂抜き」の法要

- 墓石の撤去・遺骨の移送

- 新しい墓地で納骨・開眼供養

今回は大阪から東京へのお墓の引っ越し(改葬)を例に、初心者向けに墓じまいと改葬の流れをわかりやすく解説します。費用を抑えるコツや自分で手続きを進めるポイントにも触れますので、ぜひ参考にしてください。

- 改葬の流れや必要書類の書き方

- 親族やお寺への話の持ち出し方

- 改葬や墓じまいにはどれくらいの費用がかかるのか

- おすすめの墓じまい代行サービス

皆さんの参考になれば嬉しいです。

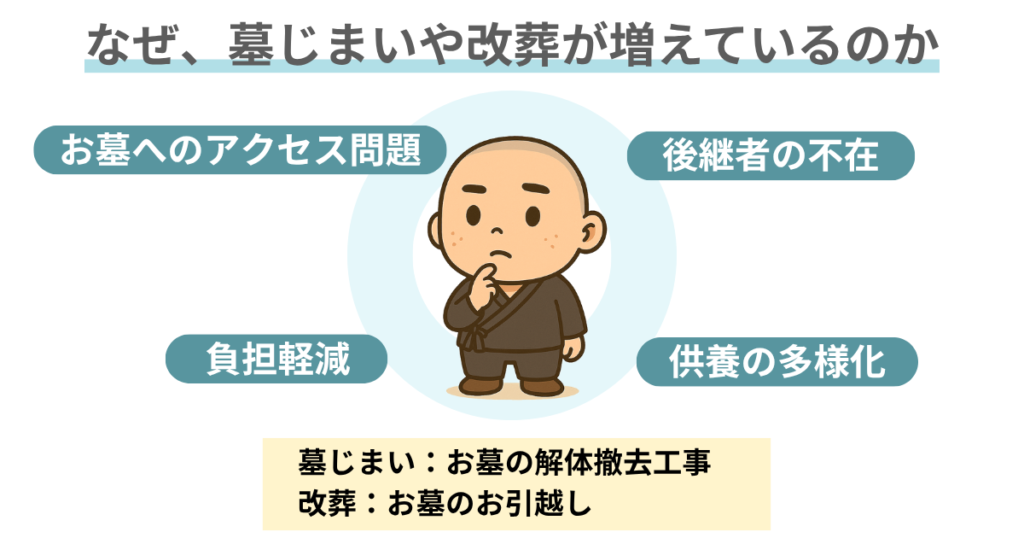

改葬とは何か?なぜ行う人が増えているのか

改葬(かいそう)とは、一言でいうと「お墓の引っ越し」です。現在のお墓に納められているご遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂など新しい安置先に移すことを指します。

これに対して墓じまいとは、これまで使用していたお墓を処分・撤去することです。

一般的な会話では「墓じまい」という言葉が、お墓を撤去して遺骨を移す一連の作業(墓石の撤去+遺骨の移動)をまとめて指すことも多いですが、正式にはお墓を片付ける行為が墓じまい、遺骨を移す手続きが改葬とされています。

厚生労働省の統計によれば2022年度の改葬件数は全国で15万件を超え、過去最多となりました。出典: 朝日新聞「墓じまい過去最多15万件超 少子化や弔いの多様化、コロナで拍車か」

背景には以下のような理由があります。

【第3回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2024年)を参考にしながら、その背景を調査しました。

お墓へのアクセス問題

調査の結果によると、お墓が遠方にある人が54.2%を占めて一番多い意見となっています。このように実家のお墓が遠方にあるためにお参りが難しくなったり、高齢になって移動が負担になったりするケースが増えています。

実際、核家族化や都市部への人口移動に伴い、「実家の遠いお墓を生活圏に移して通いやすくしたい」というニーズが高まっています。

継承者不在と負担軽減

お墓は遠方にあるのに次いで、44.8%を占めているのが「お墓の継承者がいない」です。同じような意見として、「お墓を継承したくない」が9.9%ありました。

少子高齢化で将来お墓を管理・継承する人がいない、あるいは子世代に負担をかけたくないと考える方が増えています。

霊園に管理を任せて費用負担を抑えられる永代供養墓や、承継者を必要としない合祀墓・納骨堂・樹木葬など新たな選択肢の普及も、改葬増加の一因です。

供養の多様化

コロナ禍を契機に「自分らしい弔い方」を選ぶ動きも広がり、従来の家墓にとらわれない供養スタイル(例えば自然葬や手元供養など)への関心が高まったことも背景にあります。

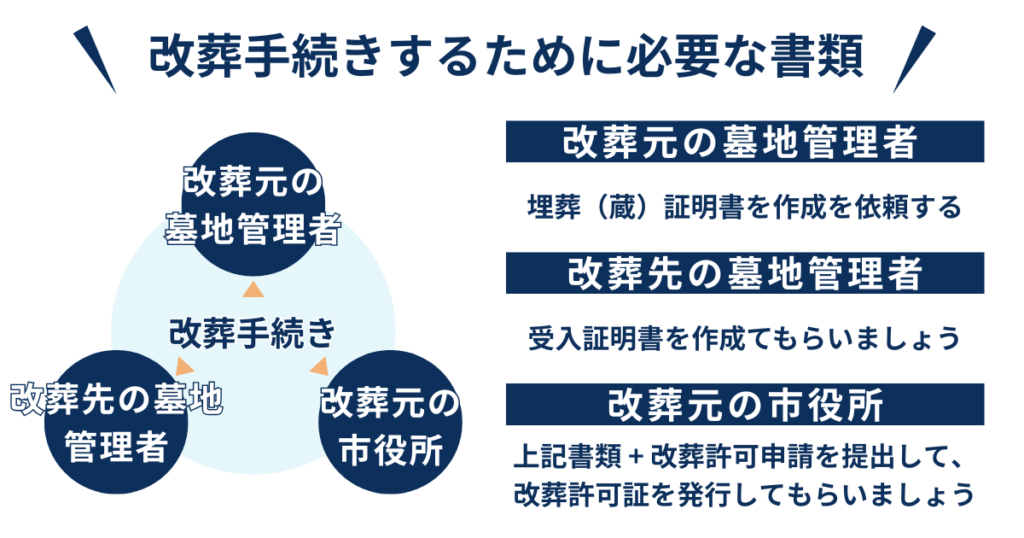

改葬手続きするために必要な書類

できるだけ自分で手続きを進めたいです。

でも、どこに行けばいいか分かりません…。

必要書類の入手と提出手順を押さえておくことが重要です!

改葬に関係する代表的な書類とその入手先は以下の通りです。

| 書類 | 入手先 |

|---|---|

| 受入証明書 | 新しい改葬先の墓地管理者が発行 |

| 埋葬(蔵)証明書 | 市役所ホームページにテンプレートあり 「改葬元の地名 改葬手続き」で検索 墓地管理者から捺印をしてもらいましょう |

| 改葬許可申請書 | 市役所ホームページにテンプレートあり 「改葬元の地名 改葬手続き」で検索 |

| 改葬許可証 | 必要書類提出後、市役所が発行 |

埋葬(蔵)証明書と改葬許可申請書は、各市役所ホームページを確認するとテンプレートが配布されています。

地域によっては、埋蔵(蔵)証明書と改葬許可申請書が一緒になっている場合があります。確認してみましょう。

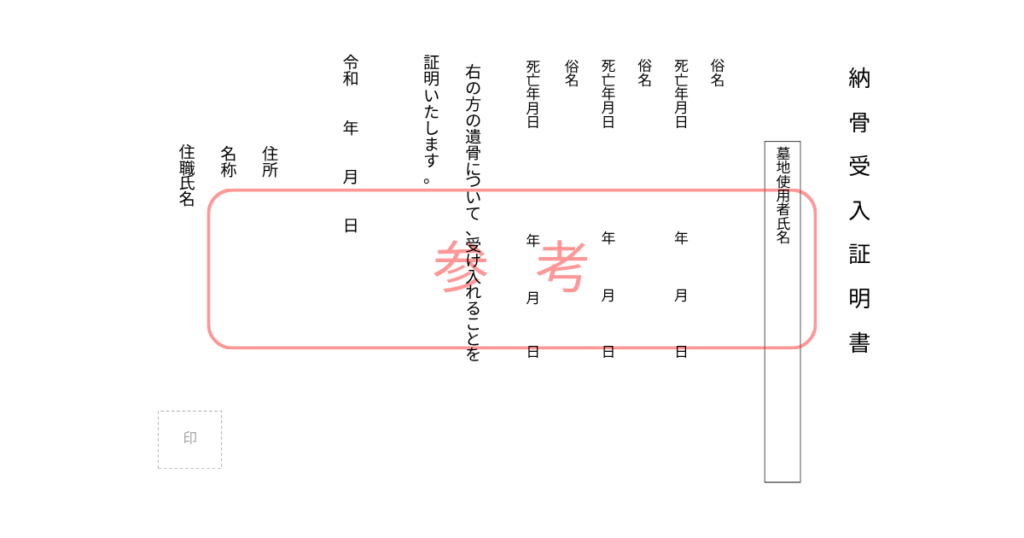

受入証明書

改葬先の新しい墓地・霊園が発行する受け入れ許可証明です。上のステップ②で説明したものにあたり、「○○霊園は◯◯家△△(故人名)様のご遺骨を受け入れます」等と記載された書類です。

新しい墓地を契約する際に発行してもらえます。

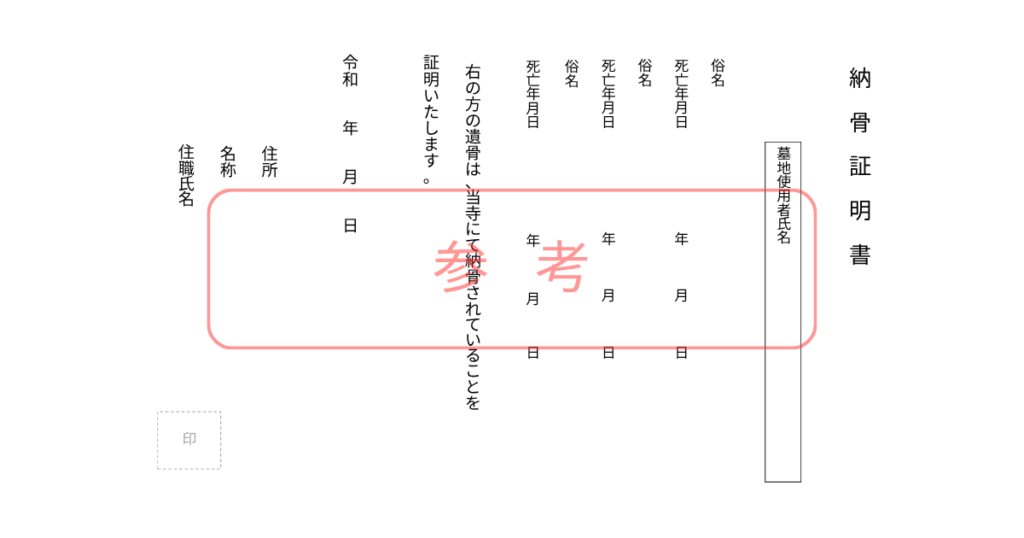

埋葬証明書(埋蔵証明書)

現在の墓地管理者から発行してもらう書類です。「このお墓に○○家△△様のご遺骨が埋葬されています」という証明で、改葬許可申請書とセットで提出します。

お寺の場合は住職に依頼し、所定の用紙に署名捺印してもらいます。

自治体によっては、改葬許可申請書の一部がこの証明書欄になっている様式もあります。

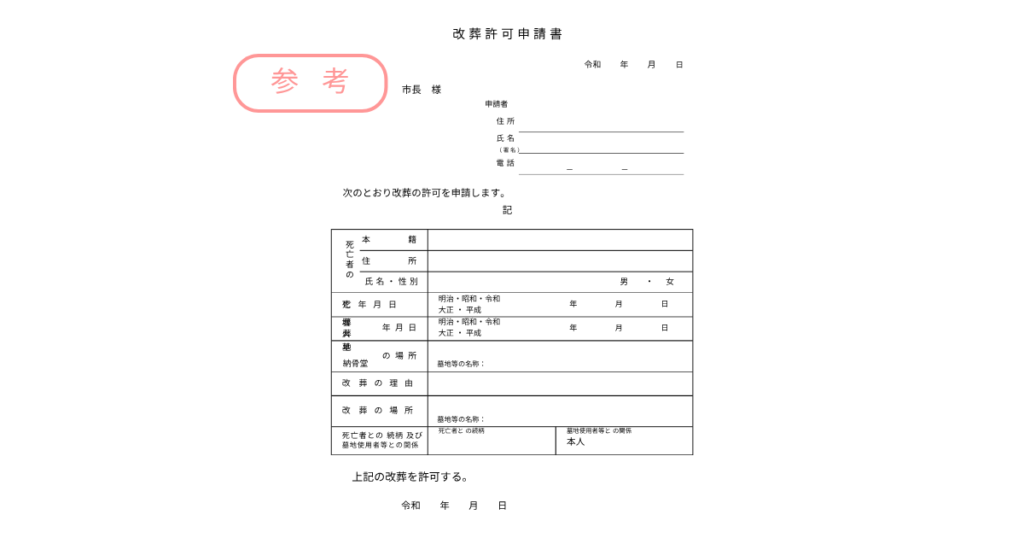

改葬許可申請書

現在お墓がある市区町村役所で入手する申請用紙です。自治体窓口や公式サイトからダウンロードできる場合もあります。必要事項(改葬理由や故人情報、新旧墓地情報など)を記入し、上記の受入証明書・埋葬証明書を添付して提出します。

申請者は改葬を行う遺骨の祭祀継承者(喪主や墓の承継者)である必要があります。自治体によっては数百円程度の手数料がかかります。

改葬許可証

申請が受理され発行される許可証です。改葬先で納骨時に提出する必要があります。

発行までに日数がかかる場合もあるので、日程に余裕を持って申請しましょう。

ご自身で進める場合、役所や霊園とのやり取りも自分で行うことになります。問い合わせや書類の郵送対応など手間はかかりますが、行政手続きを自分で行えば代行費用が浮き、結果的に費用を抑えられます。

なお、「現在墓地の名義人(使用者)と改葬申請者が異なる」場合には、墓地使用者からの改葬承諾書が求められるケースもあります。

例えばお墓の名義がお父様で、手続きを子供である自分が行う場合などです。この書類は状況によって必要になるものなので、該当する場合は役所に確認して用意してください。

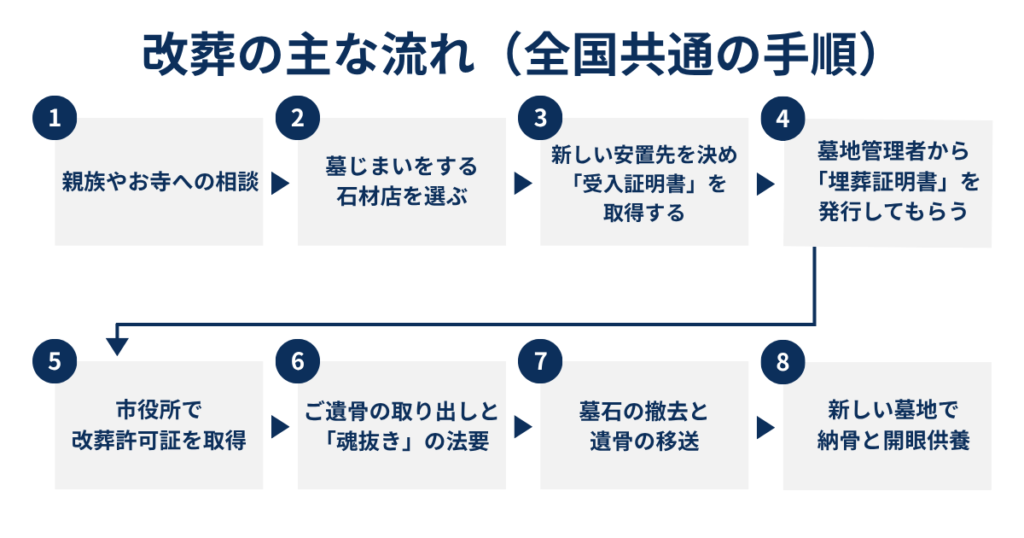

改葬の主な流れ(全国共通の手順)

改葬を行うには行政上の許可が必要で、いくつかのステップを踏む必要があります。基本的な流れは全国共通なので、まず大まかな手順を把握しておきましょう。

一般的な改葬手続きは、以下の7ステップです。

- 親族やお寺への相談

- 墓じまいをする石材店を選ぶ

- 新しい安置先を決め「受入証明書」を取得する

- 墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

- 役所で改葬許可証を取得

- ご遺骨の取り出しと「魂抜き」の法要

- 墓石の撤去・遺骨の移送

- 新しい墓地で納骨・開眼供養

このステップを踏めば、改葬手続きが完璧に行えます。

分かりやすく、ひとつずつ解説します。

1. 親族やお寺への相談

改葬を思い立ったら、まずはご親族や現在お墓がお世話になっている寺院(墓地管理者)に相談しましょう。

先祖代々のお墓の場合、感情的な理由で親族が反対することもあります。また、お寺の墓地の場合は改葬=檀家契約の解消につながることもあるためトラブルになる可能性もあります。

事前にしっかり話し合い、親族の了承とお寺の理解を得ておくことが大切です。

わたしたちの墓じまいは、お寺との離檀交渉を代行してくれる墓じまい代行サービスです。離檀交渉がなかなか進まない方にはこういったサービスを利用することもおすすめです。

詳しくはわたしたちの墓じまいについての解説記事を参考にしてください。

>>>【現役住職が徹底調査】わたしたちの墓じまいの口コミ評判からみる墓じまい代行サービスの実態

2. 墓じまいをする石材店を選ぶ

墓じまいをするために、お墓を解体・撤去してもらう石材店を選びましょう。

改葬をするためには、現在の墓地を更地に戻す必要があります。そのために、石材店にお墓の解体撤去工事の依頼が必要です。

改葬や墓じまいをする際、費用として一番負担があるものがお墓の解体撤去工事や建立費用です。複数社の見積もりを取り、比較することをおすすめします。

3. 新しい安置先を決め「受入証明書」を取得する

移転先となる墓地や納骨堂を決めましょう。

のちに説明する「改葬許可申請書」に移転先を記入することが必須になります。

改葬許可を役所に申請する際、受入証明書が必要になる場合があります。その場合は、改葬した遺骨を受け入れてくれることを証明する書類「受入証明書」を移転先の墓地や納骨堂に発行してもらいましょう。

4. 墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

現在ご遺骨が埋葬されている墓地の所在地を管轄する市区町村役所で改葬許可申請書をもらいます。

大阪から東京へ移すケースでいえば、大阪側(現在お墓がある市町村)の役所に行く必要があります。

5. 役所で改葬許可証を取得

手元に以下の3点が揃ったら、現在のお墓がある市町村役所に提出します。

- 「受入証明書」(新しい墓所から)

- 「埋葬証明書」(現在の墓所から)

- 「改葬許可申請書」(自治体発行の用紙)

役所での審査を経て「改葬許可証」が発行されます。

本人確認書類も忘れずに持っていきましょう

この改葬許可証があれば初めて遺骨の移動が法的に認められ、新しい墓所へ遺骨を納めることができます。改葬許可証は新しい納骨先で提出する重要書類なので、大切に保管しましょう。

6. ご遺骨の取り出しと「魂抜き」の法要

改葬許可証を取得したら、いよいよ現在のお墓から遺骨を取り出します。墓石を撤去する前に、お寺の僧侶にお願いして閉眼供養(魂抜き)という儀式を行い、お墓に宿った魂を抜いてもらいます。

これは仏教のしきたりで、改葬時には多くの場合行われます(宗派によって名称や作法が異なることもあります)。

7. 墓石の撤去・遺骨の移送

魂抜きが済んだら墓石などお墓の構造物を解体・撤去します。石材店など専門業者に依頼して撤去と処分を行いましょう。

撤去作業後、取り出した遺骨を新しい安置先まで移送します。遺骨の運搬自体はご自身で車や公共交通機関で行うことも可能ですが、不安であれば専門の搬送サービスに依頼することもできます。

遺骨って配送できるの?

| ゆうパック | 新幹線・飛行機 | 業者代行 | |

|---|---|---|---|

| 費用目安 | 1,000〜1,700円+梱包 | 交通費(チケット代のみ) | 20,000〜70,000円 |

| 対応可否 (国内) | 日本郵便のみ対応 | 持ち込み可能 | 全国対応(要見積) |

| 注意点 | 品名明記、割れ物指定、 梱包要 | 骨壷は手荷物で厳重梱包 | 距離・対応内容で料金変動 |

郵送・宅配便利用

日本では、遺骨を郵送できる宅配業者は日本郵便(ゆうパック)のみです。他社(ヤマト運輸、佐川急便等)は対応していません。

ゆうパックの場合、一般荷物と同様の料金で送付可能です。参考として、80サイズの骨壷なら1,000円〜1,700円程度が目安です。また梱包材が必要で、段ボールや緩衝材を揃えると1,300円〜5,000円程度かかります(送骨キット利用の場合)。

品名は「遺骨」と明記し、「割れ物」「逆さま厳禁」を必ず伝票に記載・シール添付してください。

新幹線・飛行機等の公共交通利用

自身で遺骨を運ぶ場合、新幹線や飛行機等の公共交通機関の利用は特別な手続き不要です。通常の乗車・搭乗券のみで持ち込み可能になります。

特別な費用は発生しませんが、骨壷は壊れやすいため梱包や持ち運びに注意が必要です。チケット代以外の追加費用は発生しません。

専門業者代行の場合

遺骨の搬送を専門業者に依頼する場合、一般的な相場は20,000〜70,000円程度です。交通距離、手続き、待機時間等によって加算されます。

主な注意点と流れ

法律上、国内であれば遺骨を送付すること自体は問題ありませんが、取扱い・梱包には細心の注意が必要です。

郵送キットや送骨サービスを利用する場合は必要な資材がセットになっており、供養先にそのまま郵送できます。

8. 新しい墓地で納骨・開眼供養

改葬先の墓地に改葬許可証を提出し、遺骨を納骨します。

お墓を新規に建てた場合や納骨堂への収蔵時には、開眼供養(魂入れ)の法要を営むことが一般的です。

新しい霊園先に、お付き合いのあるご住職がいない場合には、よりそうお坊さん便のようなお坊さん派遣サービスを利用することもおすすめです。

▶よりそうお坊さん派遣サービスを確認する宗派の作法に則り住職にお経をあげてもらい、新しいお墓に魂を迎え入れる儀式をもって改葬完了となります。

以上が基本的な流れです。

自治体によって申請書類の様式や手数料が多少異なる場合がありますので、事前に役所のホームページ等で確認しておくと安心です。

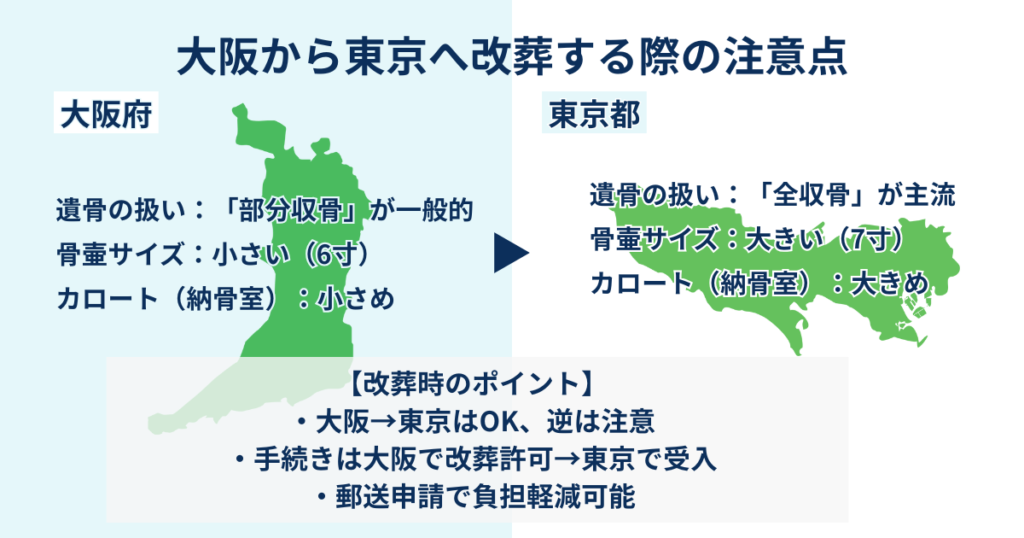

【地域差に注意】大阪府から東京都へ移す場合の例

では、大阪から東京へ改葬する具体例で、地域による違いに注意すべき点を見てみましょう。

基本の手順は前述の通り全国共通ですが、関西圏と関東圏でお墓事情や火葬後の遺骨の扱いに若干の違いがあることをご存知でしょうか。

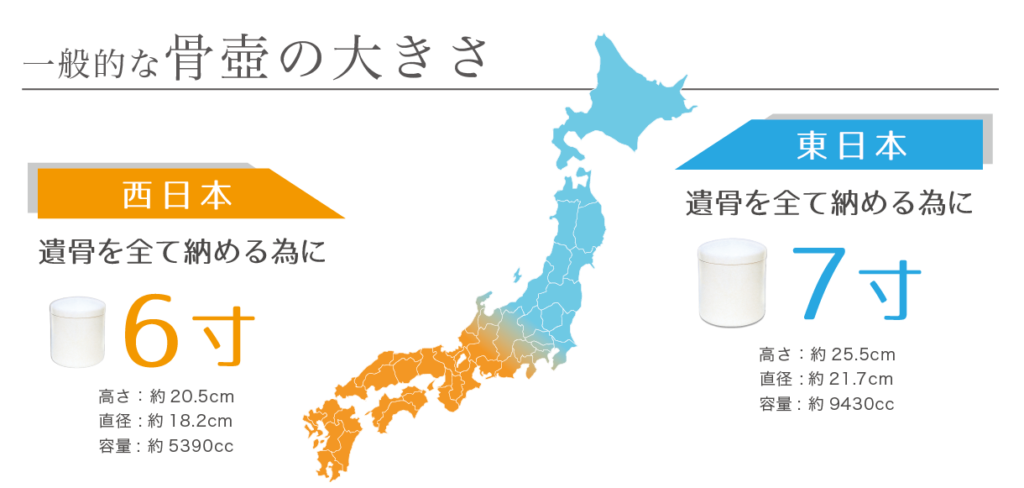

関西と関東では、火葬場での遺骨の収集方法に違いがあります。

関西では遺骨の一部(喉仏など)だけを骨壷に納める部分収骨が一般的で、小さい骨壷に収めます。

一方、関東では遺骨を可能な限りすべて収集する全収骨が主流で、より大きな骨壷が用いられます。

| 骨壺サイズ | 2寸 | 2.3寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 5寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 尺寸 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 直径 | 65mm | 70mm | 95mm | 110mm | 120mm | 155mm | 180mm | 215mm | 245mm | 315mm |

| 高さ | 70mm | 85mm | 120mm | 130mm | 140mm | 175mm | 210mm | 245mm | 275mm | 350mm |

| 主な用途 | 分骨・手元供養に使用 | 納骨用 | 一般的に 西日本で使用 | 一般的に 東日本で使用 | 改葬などで 合同にしたい時に使用 | |||||

この違いから、大阪のお骨を東京のお墓に移す場合は特に大きな問題はありません。関西式の小さな骨壷や納骨袋の遺骨であれば、関東の広めのカロートにもそのまま納められるからです。

ただし逆に関東から関西へ改葬する場合、東京で集めた全骨量の大きな骨壷が大阪の従来のお墓のカロートに入らない可能性があるため注意が必要とされています。

今回のケースでは、大阪から東京への改葬なので物理的な収容の心配は少ないですが、念のため遺骨の収蔵方法(骨壷のサイズや有無)について事前に新旧双方で確認しておくと良いでしょう。

また、手続き面では大阪側の市町村役場で改葬許可申請をし、東京側の新しい墓所で受入証明書をもらう形になります。

遠方間の改葬では郵送対応が可能か(書類の取り寄せ・提出を郵送でできるか)各役所に確認すると負担が減ります。

例えば、大阪市等では改葬許可申請書を郵送請求できる場合もありますので、現地に頻繁に行けない場合は問い合わせてみましょう。

地域差と言えば他にも宗教・風習の違いがあります。しかし、最近では多くの霊園では宗旨宗派不問になりつつあり、改葬先が現在と異なる宗派でも受け入れてもらえることが一般的です。

心配な場合は、新しい墓所の規約を事前に確認しましょう。

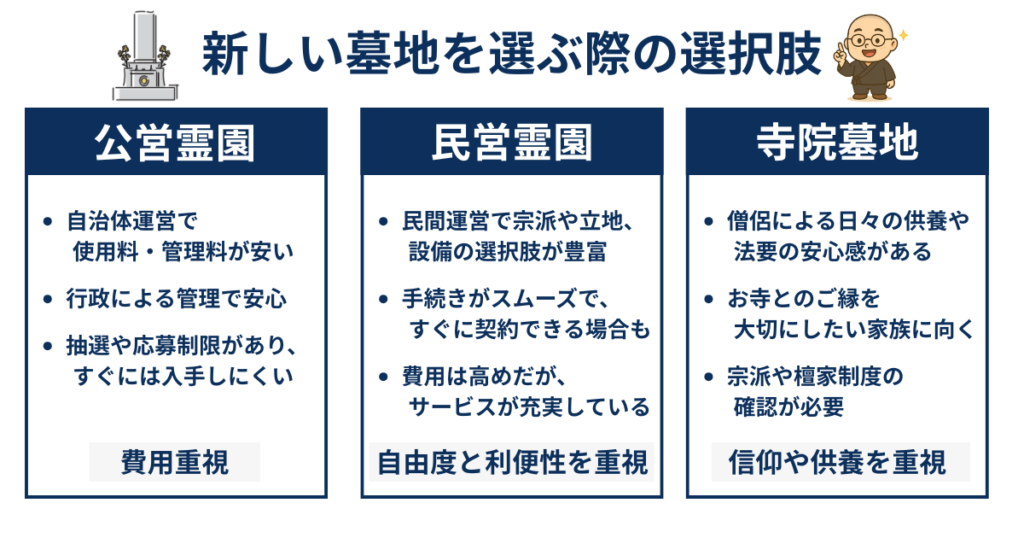

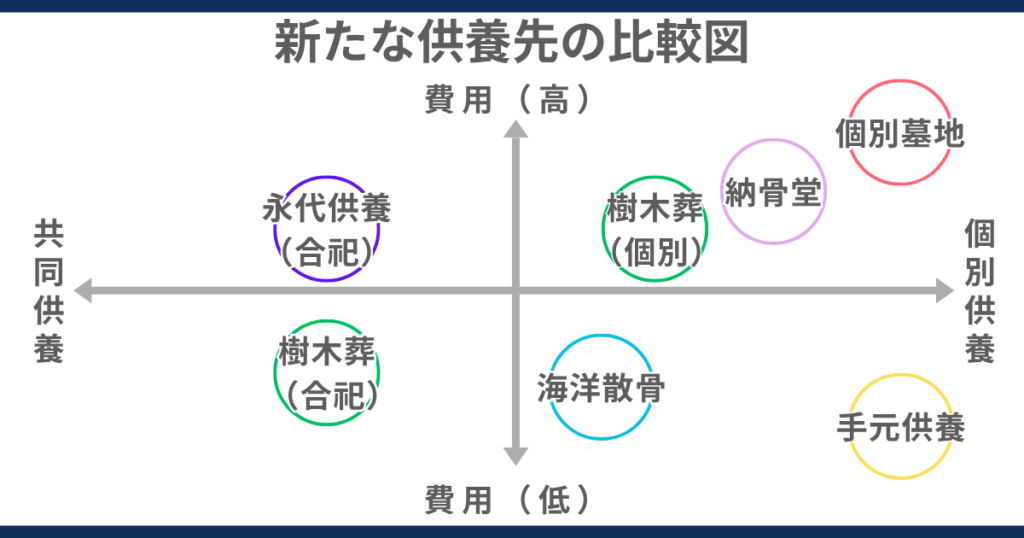

新しい墓地を選ぶ際の選択肢

改葬では「どこに遺骨を移すか」、新しいお墓選びも大きなポイントです。主な選択肢として次のような種類があります。

それぞれ特徴がありますので、ご夫婦の希望や予算に合わせて検討しましょう。

公営霊園

都道府県や市区町村など自治体が運営する公共の霊園です。使用料や管理料が比較的安価で、永続性も安心できるのが利点です。

ただし応募資格(その自治体に一定期間居住している等)や申込期間・抽選といった制約があります。特に都市部の公営霊園は競争倍率が高く、空き区画が出た時のみ募集ということも多いです。

時間をかけても費用を抑えたい場合、公営を検討しつつ募集情報をチェックすると良いです。

民営霊園

民間企業や公益法人などが経営する霊園です。一般に誰でも区画を購入しやすく、設備や管理サービスが充実している傾向があります。

公営に比べると取得費用は高めですが、宗旨宗派が自由であったり、立地や設備の選択肢が豊富なのがメリットです。

経営母体がしっかりしている霊園か、管理費や将来の維持が明確かといった点も確認しましょう。

寺院墓地

お寺が管理・運営する墓地です。先祖代々お寺の檀家という場合は引き続き寺院墓地を選ぶと安心でしょう。

寺院墓地ではそのお寺の宗派の檀家になることが条件の場合が多く、年会費が必要なケースもあります。

しかし、日々お坊さんがお経を唱えてくれるなど手厚い供養を受けられる安心感があります。

「自宅近くのお寺」を選ぶなら、まずその寺院に改葬の受け入れ可否や条件を相談すると良いでしょう。

以上が伝統的なお墓(区画墓地)への改葬先ですが、他にも新しいスタイルのお墓が増えています。

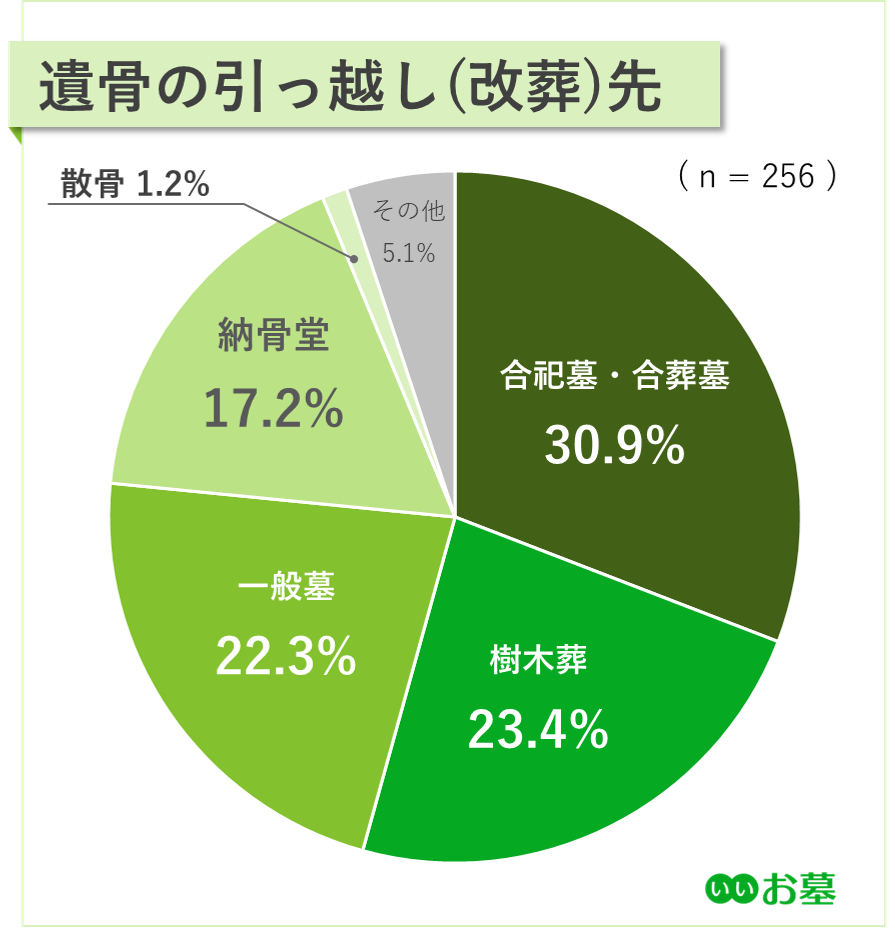

たとえば、管理費負担の少ない永代供養墓や合祀墓、屋内施設で天候に左右されない納骨堂、自然に還る樹木葬などです。

実際、調査では改葬後の行き先として合祀墓・合葬墓が30%、樹木葬が23%、従来型の一般墓が22%と分かれました。

合祀墓・合葬墓:他の遺骨と一緒に収める合同墓のこと

近年では後継ぎに負担をかけたくない場合、永代供養付きのプランや継承者不要タイプのお墓も選択肢が出てきました。

新しい墓地を選ぶ際は、アクセスの良さ(ご自身が無理なく通えるか)や環境、費用面を総合的に比較検討することが大切です。

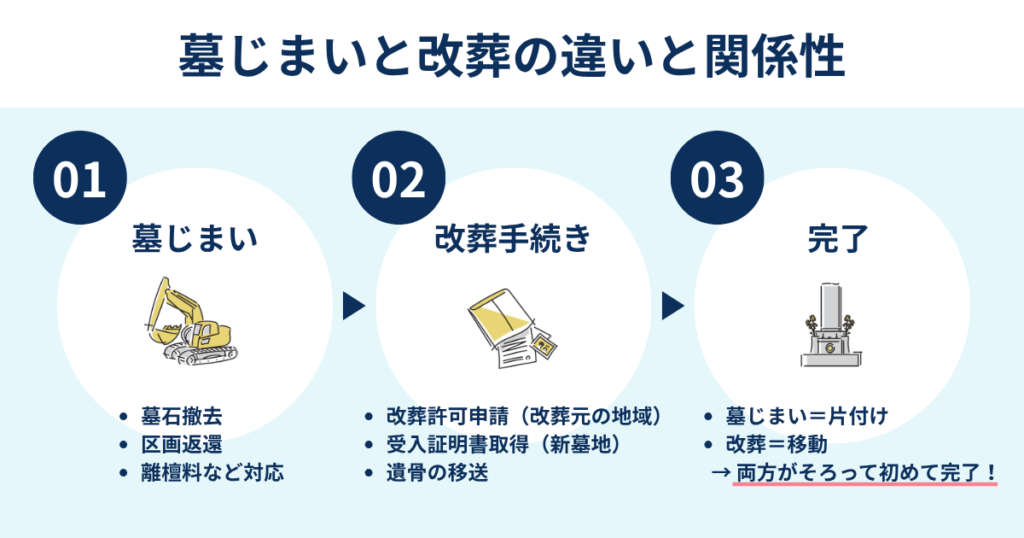

墓じまいと改葬の違いと関係

改葬の話を進める上で、墓じまいという言葉との違いも整理しておきましょう。前述したように、墓じまいは現在のお墓を片付ける行為全般を指し、改葬は行政手続き上の名称で遺骨を移動することを指します。

実際には「改葬=遺骨の移動」と「墓じまい=墓石の撤去や区画返還」はセットで行われることが多いため、一般には同じ文脈で語られることがあります。

たとえば、今回の大阪のお墓の場合「大阪の墓を墓じまいして東京へ改葬する」という言い方になります。墓じまいでは墓石の解体撤去工事や、更地に戻したあとの墓地使用権の返還手続きなども発生します。

公営墓地で永代使用料を納めていた場合、区画を明け渡すことで保証金の一部が返還されるケースもあります。

一方寺院墓地では墓じまいに際し、これまで檀家として寺院にお世話になったお礼(離檀料)をお布施として渡す習慣もあります。

離檀料は寺院との関係性や気持ちの表現であり、明確な決まりはありませんが、改葬時にはこうした費用も検討に入れておきましょう。

離檀交渉が高額なトラブルが生じた場合は、弁護士や離檀交渉代行を行っている墓じまい代行サービスを利用することをおすすめします。

要するに、改葬は遺骨を動かすための行政手続きであり、墓じまいは現在のお墓を整理する作業です。両方を適切に行って「お墓の引っ越し」が完了します。

どちらか片方だけでは不十分なので、計画時には両面の準備を忘れないようにしてください。

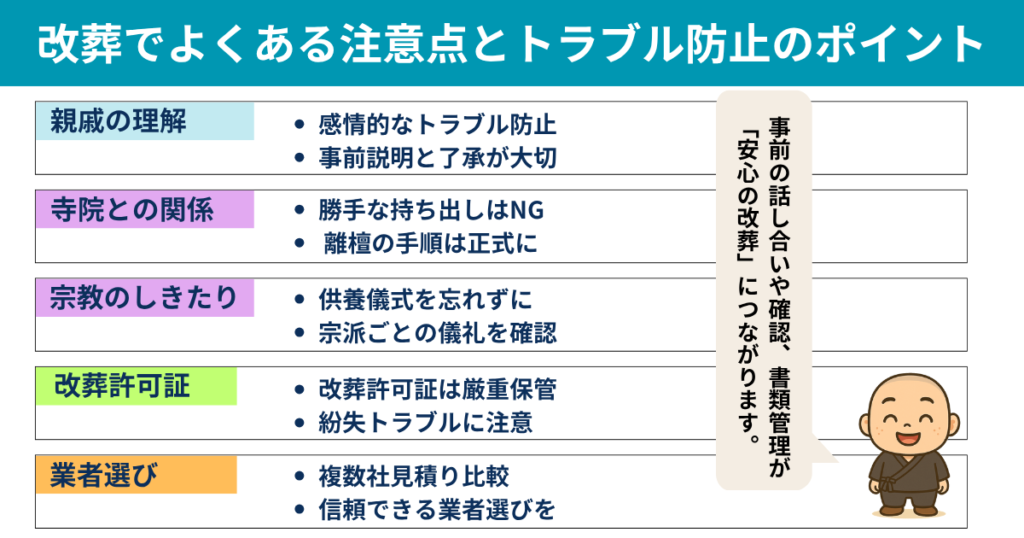

改葬でよくある注意点やトラブル事例

改葬はご先祖のお墓に関わる大切な行いですから、進める際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。事前に知っておけばトラブルを防ぎ、スムーズに改葬を完了できるでしょう。

親戚の理解を得る

改葬は家族・親族にとってセンシティブな問題です。特に田舎のお墓を畳んで都会に移す場合、「先祖代々のお墓を動かすなんて」と感情的に反対する親族がいるかもしれません。

勝手に進めると後々しこりが残る可能性もあります。そのため、まずは親戚に事情を説明し、了承を得ることが不可欠です。

寺院との関係調整

現在のお墓がお寺の墓地にある場合、そのお寺の檀家を離れる手続き(離檀)も必要になる場合があります。

改葬=離檀となる場合もあるので、事前に住職に方針を伝え、了承をいただく必要があります。

「勝手に遺骨を持ち出す」は絶対に避け、必ず正式な段取りを踏みましょう。

宗教上のしきたり

改葬に伴う閉眼供養・開眼供養などの儀式は宗教ごとに異なります。菩提寺がある場合はその宗派の方式に従い、僧侶に適切なタイミングでお経をあげてもらいましょう。

改葬先でも宗派が変わる場合、新しい霊園での供養ルールを確認してください。仏壇のお魂抜き・お魂入れなど、自宅祭壇に関わるケアも必要に応じて行います。

宗派によっては遺骨を移す日に吉日を選ぶ習慣もありますが、あまり神経質にならずご家族が集まりやすい日程で問題ありません。

改葬許可証の扱い

改葬許可証は遺骨の「身分証明書」のようなものですので、再納骨が完了するまで失くさないよう注意しましょう。一度発行されれば有効期限は基本的にありませんが、万一無くすと再発行が面倒です。

新しい納骨先に提出して受理されるまでは大切に保管してください。

業者選びと見積もり

墓石の撤去や運搬を業者に頼む場合、信頼できる石材店・霊園業者を選びます。できれば複数の業者から見積もりを取り、作業内容と費用を比較すると安心です。

現地の立地条件(クレーンが必要か、トラックが入るか等)によって費用が変わるので、現地立ち会いの上で正確な見積もりをもらいましょう。

悪徳業者による高額請求トラブルも報告されていますので、不明点は遠慮なく質問し納得してから契約してください。

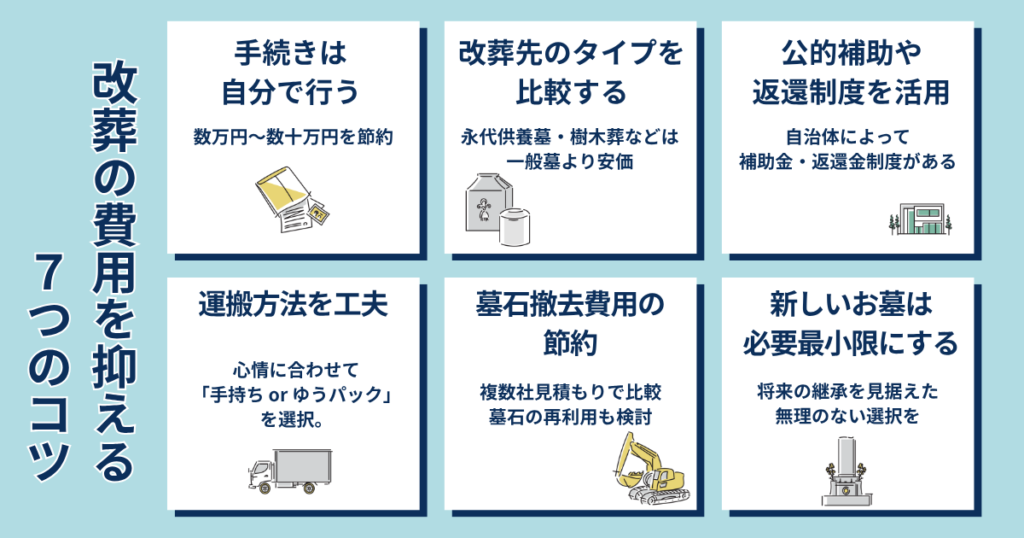

費用を抑えるコツと自力でできる部分

改葬にはいくつかの費用が伴いますが、工夫次第で費用を抑えることも可能です。今回のご夫婦のように「できるだけ費用を抑えたい」という方に向けて、コストダウンのポイントや自分で対応できる部分をまとめます。

行政手続きは自分で行う

代行サービスに頼ると数万円〜十数万円の手数料が発生することがあります。受入証明書の取得や改葬許可申請などはご自身でも十分可能ですので、時間に余裕があるなら書類集めや役所提出は自力で行いましょう。

改葬先のタイプを比較する

新しくお墓を建て直すと墓石代だけで数十万~百万円以上かかることもあります。

費用を抑えたい場合、永代供養墓(合祀)・納骨堂・樹木葬など比較的安価な改葬先を検討すると良いでしょう。

合祀タイプであれば一霊あたり数万円程度のところもあり、スペースを取らない納骨堂や樹木葬も一般墓より費用を抑えられる傾向です。

ご夫婦の希望に合わせて複数の供養方式を比較しましょう。

公的補助や返還制度を活用

自治体によっては墓じまい費用への補助金制度があったり、公営墓地の永代使用料を返還してくれるケースもあります。

条件に合えば申請しない手はありません。

運搬方法を工夫

遺骨の移送に特別な費用は本来かかりません。改葬許可証さえ持っていれば、遺骨入りの骨壷は宅配便で送ることも法律上は可能ですが、心情的に抵抗がある場合は自分で持ち運ぶのがおすすめです。

| ゆうパック | 新幹線・飛行機 | 業者代行 | |

|---|---|---|---|

| 費用目安 | 1,000〜1,700円+梱包 | 交通費(チケット代のみ) | 20,000〜70,000円 |

| 対応可否 (国内) | 日本郵便のみ対応 | 持ち込み可能 | 全国対応(要見積) |

| 注意点 | 品名明記、割れ物指定、 梱包要 | 骨壷は手荷物で厳重梱包 | 距離・対応内容で料金変動 |

郵送・宅配便を利用する

日本では、遺骨を郵送できる宅配業者は日本郵便(ゆうパック)のみです。他社(ヤマト運輸、佐川急便等)は対応していません。

ゆうパックの場合、一般荷物と同様の料金で送付可能です。参考として、80サイズの骨壷なら1,000円〜1,700円程度が目安です。また梱包材が必要で、段ボールや緩衝材を揃えると1,300円〜5,000円程度かかります(送骨キット利用の場合)。

品名は「遺骨」と明記し、「割れ物」「逆さま厳禁」を必ず伝票に記載・シール添付してください。

新幹線・飛行機等の公共交通を利用する

自身で遺骨を運ぶ場合、新幹線や飛行機等の公共交通機関の利用は特別な手続き不要です。通常の乗車・搭乗券のみで持ち込み可能になります。

特別な費用は発生しませんが、骨壷は壊れやすいため梱包や持ち運びに注意が必要です。チケット代以外の追加費用は発生しません。

墓石撤去費用の節約

墓石の処分費用は墓地の広さや石材量によりますが、相場は1㎡あたり約10~15万円とされています

業者によって価格が異なるため前述の通り複数社比較が有効です。また、墓石は処分せず改葬先で再利用できないか検討するのも手です(現地の規定によりますが、持ち込めれば新調費用を削減できます)。

ただし遠方に運ぶ運搬費が高額になる場合は無理せず処分するほうが良いでしょう。

新しいお墓は必要最小限にする

東京に新たに区画墓地を設けて大きなお墓を構えるとなると、多額の費用がかかります。

ご夫婦だけで継承者がいないのであれば、最小限のサイズの墓所や、将来合祀してもらえる永代供養プランなど身の丈に合ったプランを選ぶことで初期費用・維持費とも抑えられます。

将来を見据えて無理のない規模を選択しましょう。

このように、ポイントを押さえれば改葬費用はある程度コントロールできます。ただし費用最優先で進めるあまり、大事な儀式を省略したりお寺や親族への配慮を欠いたりすると後悔につながるかもしれません。

気持ちよく先祖を送り出し、新しい供養に移れるよう、金銭面と心の面のバランスを取りながら計画することが大切です。

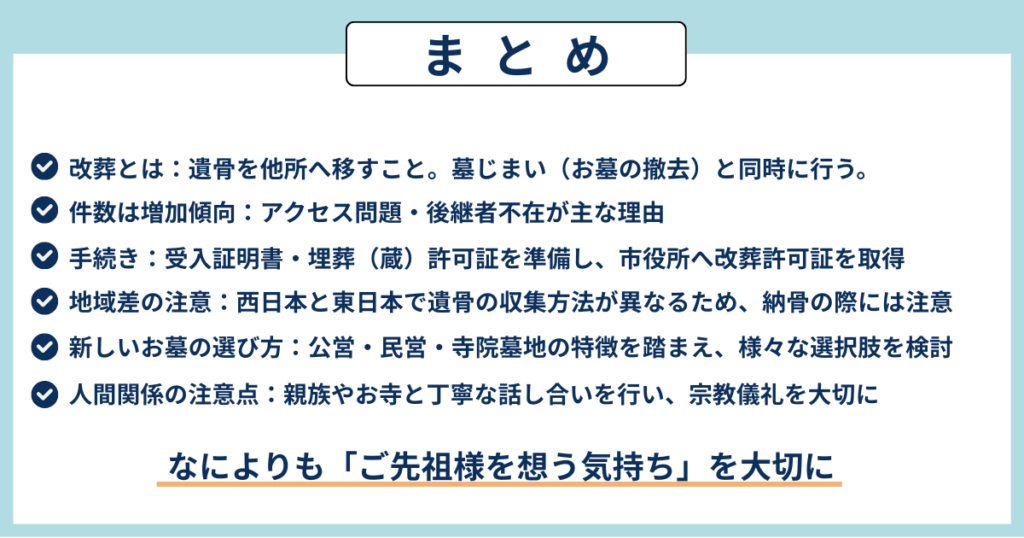

まとめ

遠方にあるお墓を身近な場所に移す改葬は、決して珍しいことではなくなってきました。手順を追って説明しました。

ポイントを整理すると、

- 改葬とは遺骨を他所へ移すことで、墓じまい(お墓の撤去)とセットで行われることが多い

- 改葬件数は年々増加傾向にあり、お墓へのアクセス問題や継承者不足が主な理由。

- 手続きは「受入証明書」「埋葬証明書」など書類の準備から始まり、役所で改葬許可証を取得して進める。自分で行うことも可能。

- 大阪⇔東京間では遺骨収容方法の地域差に注意。関西の遺骨でも関東のお墓になら問題なく納まるが、逆は要注意。

- 新しいお墓は公営・民営・寺院墓地の特徴を踏まえて選択する。永代供養や納骨堂など継承不要のスタイルも人気。

- 親族やお寺との話し合いも怠らず、宗教儀式も適切に行うことでトラブルを防止する。

墓じまいや改葬の経験はそれほど多いものではありません。そのため、一見すると墓じまいや改葬が大変だと感じる人が多いです。

しかし、一つずつ手順を追えば、それほど難しいことはありません。分からない事があれば、市役所やお寺などに相談してみてください。