お葬式のプラン内容を理解しようー住職の立場から伝えたい、後悔しないための本質

- 費用相場が分からず、どれくらい準備すべきか不安

- 直葬・一日葬・家族葬・一般葬の違いと向き不向きが曖昧

- オプション(湯灌・エンバーミング・祭壇演出)の要否判断がつかない

誰もがいずれ向き合うテーマでありながら、いざ考えようとすると不安や迷いが生まれます。

近年では、葬儀も「プラン」や「パック」といった形で選ぶ時代になりました。

ホームページやチラシには「家族葬プラン◯万円」「火葬式プラン◯万円」といった言葉が並び、まるで旅行や保険を選ぶように比較できるようになっています。

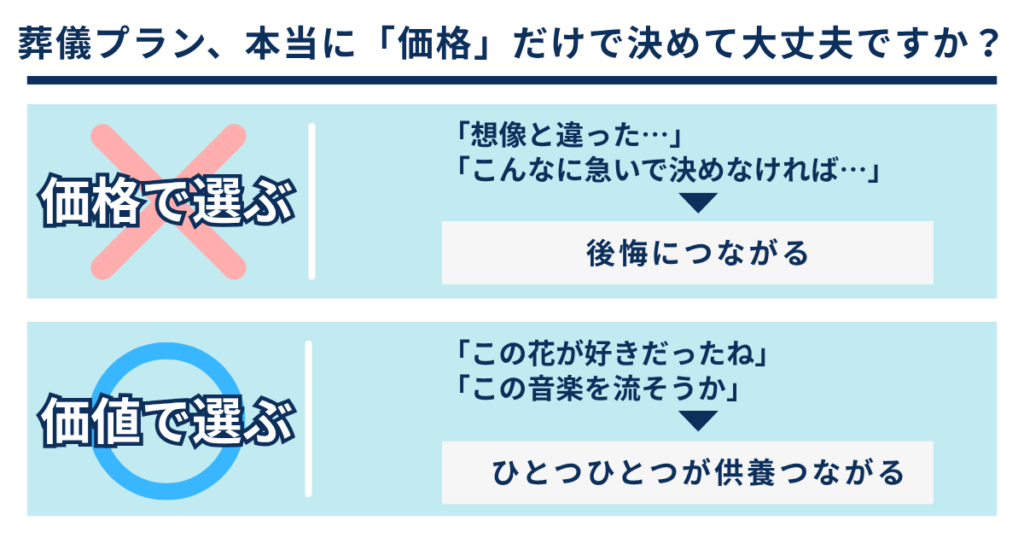

しかし、その便利さの裏側で、「お葬式=価格で選ぶもの」という誤解が広がっているように感じます。実際に、「広告では安かったのに、追加費用が多くて驚いた」「簡素にしすぎて後悔した」という声も少なくありません。

僧侶として多くの葬儀に立ち会ってきた中で、私が強く感じるのは、お葬式はモノ選びではなく、心をどうカタチにするかという場だということです。

お葬式は、故人の生き方を偲び、家族が「ありがとう」と伝える大切な時間です。

「安く抑える」ことも、「立派に見せる」ことも本来の目的ではありません。

故人の想いと家族の気持ちが調和した納得のかたちをつくること。

それが本来のお葬式のあり方ではないでしょうか。

- プラン選びの本質

価格より納得を軸にする考え方 - 主要4形式の違い

直葬・一日葬・家族葬・一般葬の流れと向き不向き - 費用の内訳と注意点

含まれる/含まれない費用、隠れコストを防ぐ見積書チェック - オプションの要否判断

湯灌・エンバーミング・祭壇演出などの基準 - 意思決定とその後

迷ったときのフローシート活用と、四十九日・位牌・納骨までの段取り

たとえば、あるご家族はこう話されました。

最初はできるだけ簡単にと思っていましたが、父の好きだった花を飾ってもらって、本当に良かったです。

そのお葬式は決して豪華ではありませんでした。けれど、会場には温かい空気が流れ、参列者一人ひとりが心を込めてお別れをしていました。

価格だけで決めてしまうと、後になって心残りが生まれることがあります。

反対に、家族の想いを中心に据えて考えると、どんな形式でも満足のいくお葬式になります。

本記事では、葬儀の現場で感じてきたことをもとに、「お葬式のプランをどう理解し、どう選べば後悔しないのか」を僧侶の立場からお話しします。

僧侶の立場から見た「プラン選び」の本質

葬儀社が提案する「◯◯プラン」は、便利でわかりやすい仕組みです。

しかしその反面、「内容を理解しないまま契約してしまう」ケースも見られます。

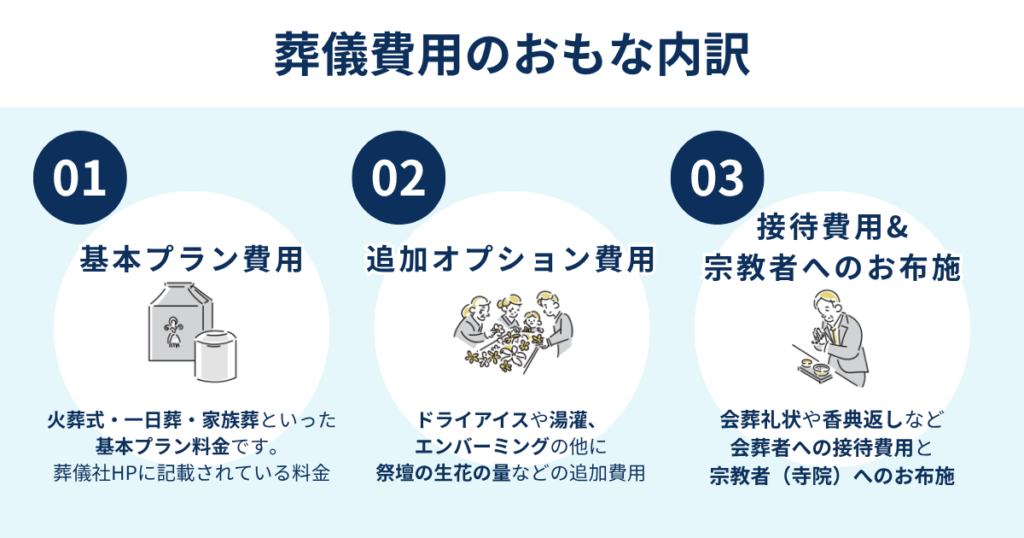

多くの葬儀プランを契約しても、

- 宗教者(僧侶など)へのお布施

- 火葬料金

- 会葬礼状や香典返しなどの接待費用

といった費用が別途だったということも珍しくありません。

つまり、表示価格=すべて込みではありません。

お葬式費用は大きく分けて3つに分かれます。

同じ「家族葬プラン」と言っても、葬儀社によって内容は大きく異なります。

- 式場使用料金

- 生花の量

- スタッフの対応範囲

その違いが、式の印象を大きく左右します。こうした違いを理解しないまま選んでしまうと、

「思っていた雰囲気と違った」

「あんなに豪華にしなくても(もしくは、簡素にしなくても)よかった」

という後悔につながります。

僧侶として立ち会うたびに思うのは、供養の形は、家族の想いの深さによって変わるということです。

派手な祭壇や高価な棺ではなくても、

「この花が好きだったね」

「この音楽を流してあげようか」

そうした一つひとつの言葉や行動が、故人への供養になります。

金額で表せない心の部分を大切にする。

それこそが、僧侶としての私が伝えたいプラン選びの本質です。

「価格ではなく、価値で決めてほしい」

これが、私が一番お伝えしたいことです。

見落としがちな「供養の継続」という視点

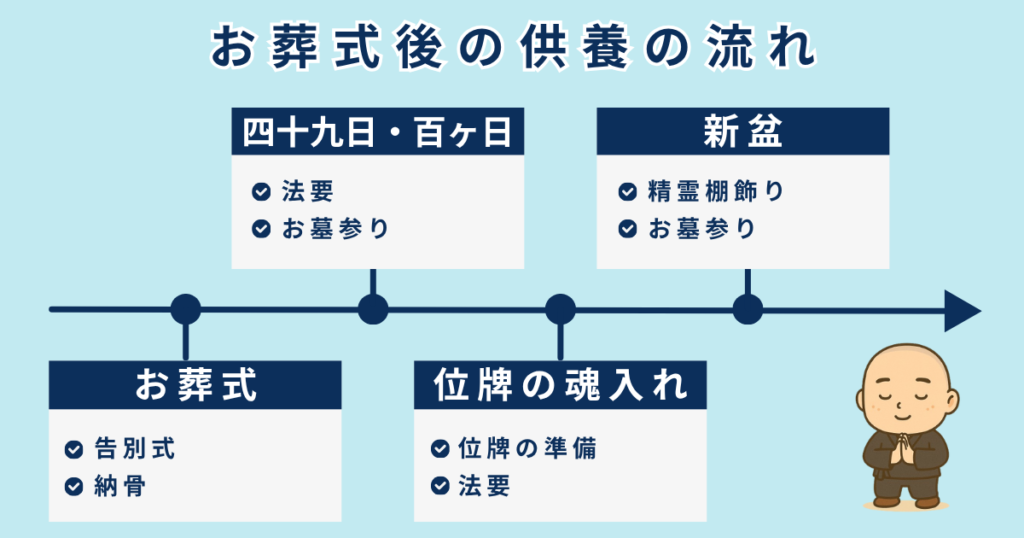

お葬式は終わりではなく、はじまりです。

多くの方が、葬儀を「一区切り」と捉えます。もちろん、火葬や納骨をもって日常が戻ってくるという意味では、その通りです。しかし仏教の考えでは、葬儀は「供養の第一歩」です。

お通夜・葬儀を経て、四十九日・一周忌・三回忌──と、ご家族が折にふれて故人を想い、心を整えていく時間が続いていきます。

ところが、葬儀プランの中には、この供養の継続性が考慮されていないこともあります。

「葬儀だけ済ませて終わり」という形式が増え、後から「法要をお願いしたいけど、どうすればいいのかわからない」という相談も増えています。

たとえば、戒名や位牌が含まれていないプランもあります。葬儀後に急いで依頼しようとしても、費用や日程の都合で慌ててしまうことも。

また、火葬料金や接待費(食事・香典返しなど)は別途になることが多く、後から「想定より高くなってしまった」と感じるご家族もいます。

だからこそ、お葬式だけで終わらないという視点でプランを見ることが大切です。

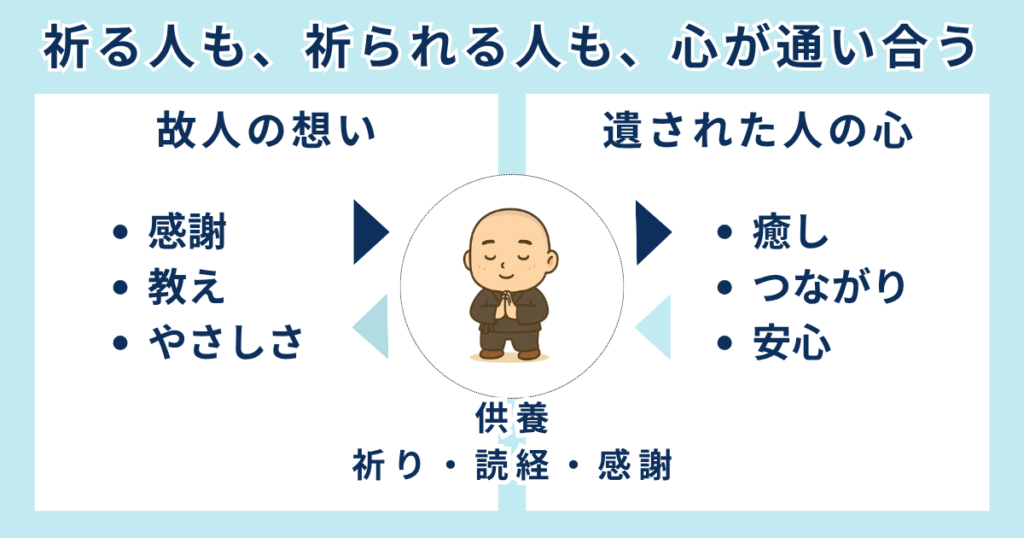

仏教では「供養」とは、故人のためであると同時に、残された人の心を整える行為でもあります。

お盆やお彼岸にお参りをしたり、命日に手を合わせたり──

そうした日々の行いの積み重ねが、やがて心の安らぎにつながります。

お葬式は、その第一歩です。これからもつながっていくという気持ちを込めて、ご家族で相談しながら、心をカタチにしていきましょう。

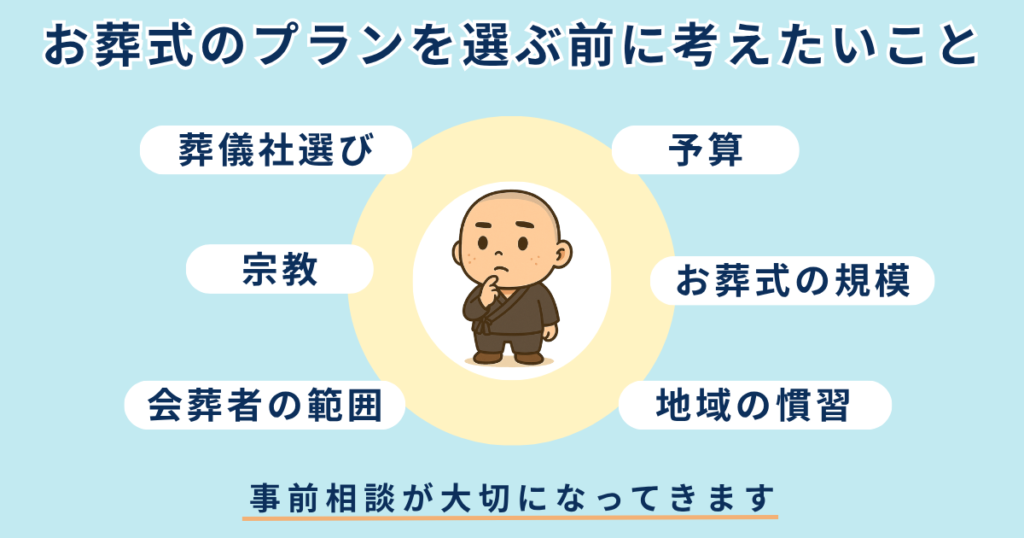

お葬式のプランを選ぶ前に考えたいこと

プラン比較に入る前に、まずは家族で想いの共有を行いましょう。ここが定まっていると、価格やオプションに迷いにくくなります。

- 規模:静かに家族中心で/付き合いのある方にもお別れの機会を

- 参列範囲:親族のみ/親しい友人まで/仕事関係も含める

- 宗教形式:仏式(宗派の確認)/他宗教式/無宗教式の是非

- 葬儀社のタイプ:地域密着で顔が見える安心/全国展開で選択肢の広さ

呼ばない選択は悪ではありません。ただし、後日「声だけでもかければ良かった」と悔いが残ることがあります。

身内以外に知らせない場合でも、訃報の共有方法(時期・文面)を決めておくと後日の心残りが少なくなります。

「費用だけで決めない」ための視点

価格は大切ですが、価値との釣り合いを見てください。

たとえば同じ「家族葬◯万円」でも、式場の広さ・花の量・スタッフ配置・司会の有無・火葬場までの動線と待機環境……実は体験がまったく違います。

- 地域慣習:会葬者の動線、焼香方法、香典の扱い、通夜振る舞いの有無

- 担当者との相性:説明のわかりやすさ、押し売りがないか、柔軟な提案力

- 見積りの透明性:何が含まれ、何が別か。日数換算・距離超過の条件

檀家となっているお寺やお付き合いのあるお寺に火葬事情や式場事情を確認してみてください。

地域の火葬事情や式場事情に通じており、現実的で後悔の少ない選択肢を一緒に考えられます。

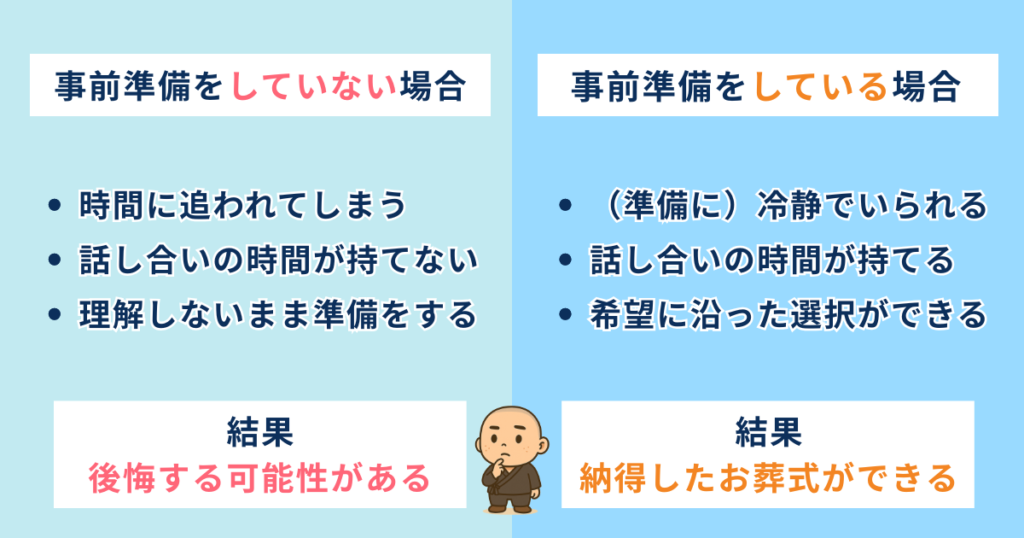

事前相談・資料請求の価値

「身内が危篤になってから」だと、時間に追われて本質的な比較ができません。

生前・平時のうちに、パンフレットや見積りの事前取得、式場見学、担当者との面談をおすすめします。

- 事前相談のチェックポイント

- プランに含まれる/含まれない項目の線引き

- 追加費用が発生する条件(距離・日数・深夜料金)

- 役所手続き代行の範囲(死亡届・火葬許可・斎場予約)

- お寺・宗派・宗教者対応の実績と流れ

資料請求は単なるカタログ集めではありません。家族の価値観を擦り合わせる材料になります。

「終活」としての準備――心の整理と実務の整備

葬儀準備は、費用節約だけが目的ではありません。

心の準備(どんな最期を望むか・誰に知らせたいか)と、実務の整理(連絡先・保険・口座・お墓・宗派)を並行して進めることで、残される家族の負担が大きく減ります。

- エンディングノートに記すと良いこと

- 宗派・菩提寺・位牌や本尊の希望

- 連絡してほしい方/知らせ方(SNSを含む)

- お墓・納骨方法の希望(改葬・永代供養・散骨の是非)

- 形見分けの優先順位、デジタル遺品の扱い

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

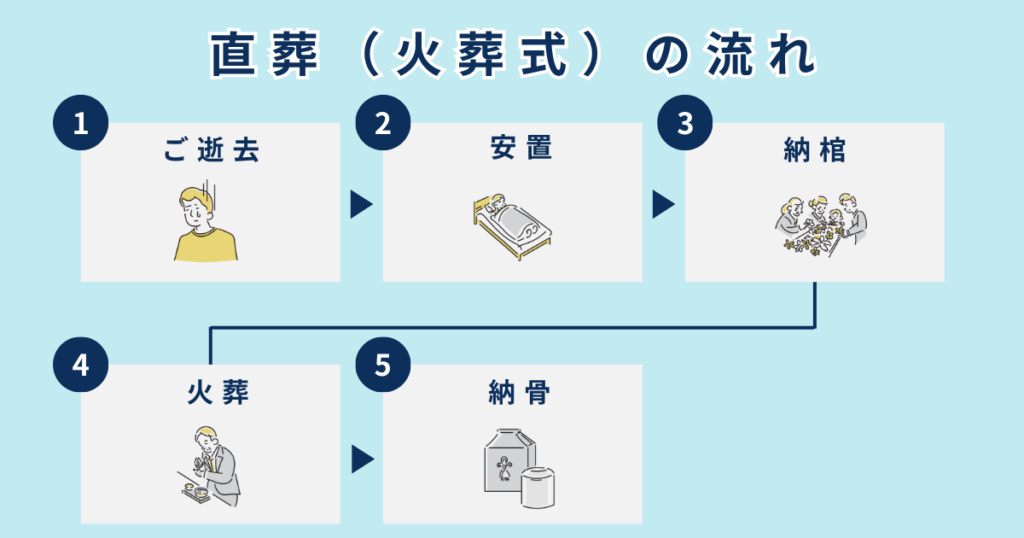

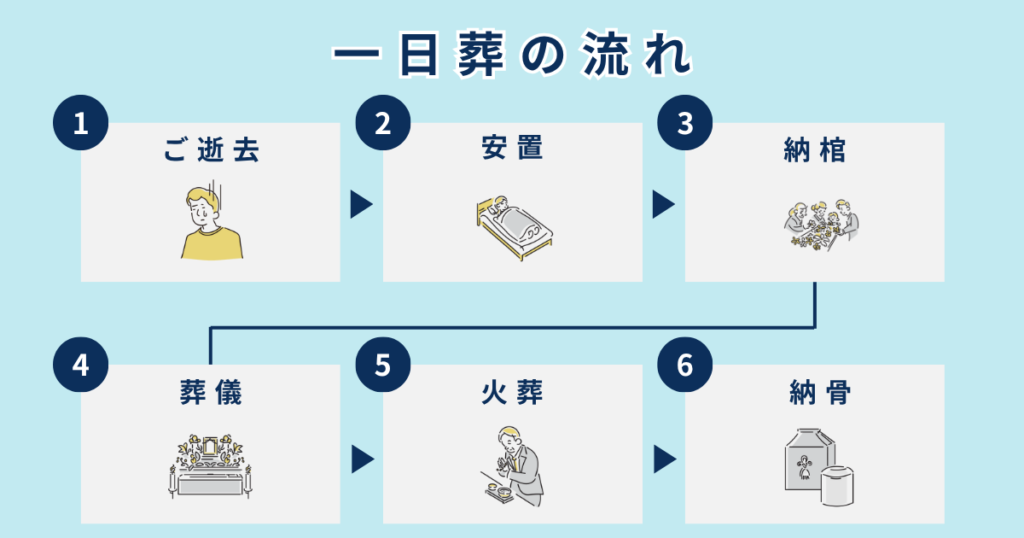

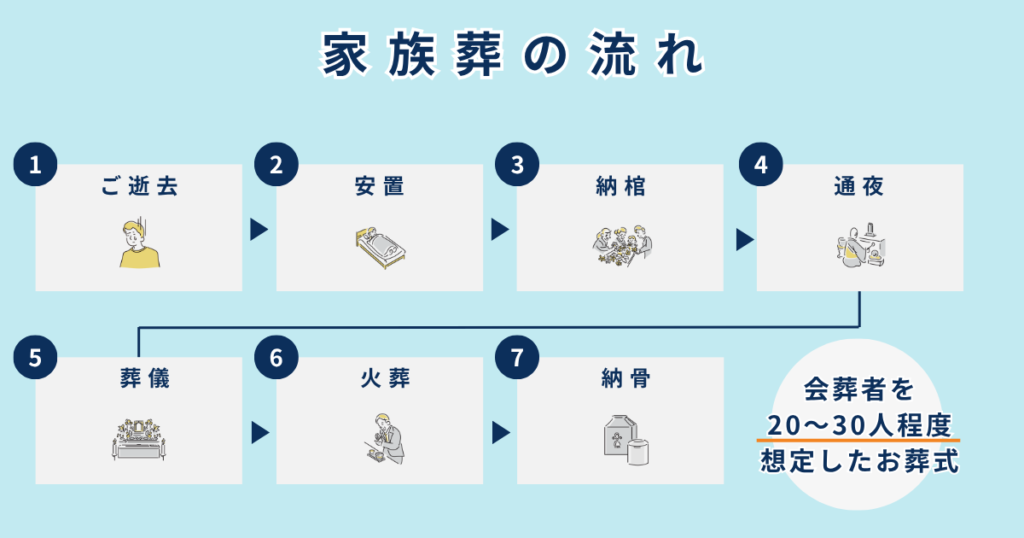

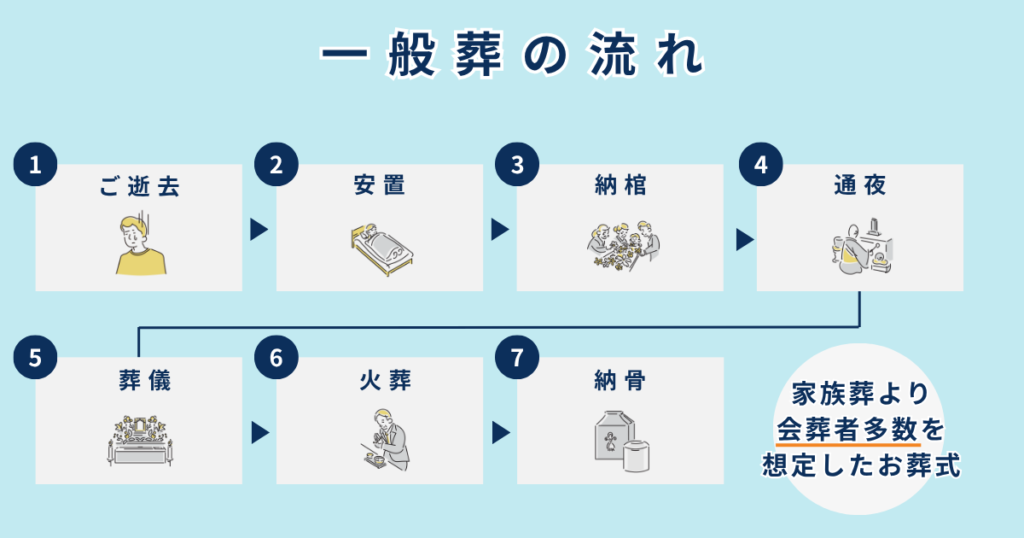

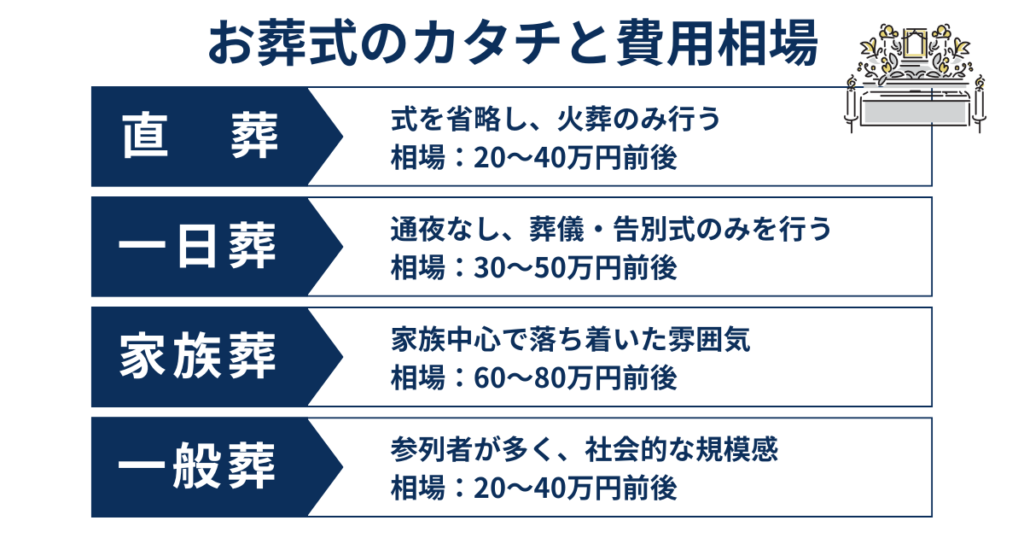

お葬式の主なプランと特徴(直葬・一日葬・家族葬・一般葬)

ここでは代表的な4形式を、流れ/向いているケース/メリット/注意点の順で整理します。

心の満足度を高めるヒント

どの形式でも、「故人らしさ」と「家族の納得」を具体化すると満足度が上がります。

- 故人の好きだった花・色・音楽を一点でも取り入れる

- 遺影周りを小さな花飾りで整えると、写真がやわらかく映える

- メモリアル卓に手紙・愛用品・写真を少数精鋭で展示(詰め込みすぎない)

- 式中・式後に手を合わせる短い時間を意識的に設ける(区切りがつく)

「豪華さ」よりも意味のある工夫を一つ。それだけで式の印象は大きく変わります。

直葬(火葬式)

- 最小限で見送りたい

- 参列者が極めて少ない

- 事情により式を行えない

メリット

- 費用負担と日程調整の負担が小さい

- 身内だけで静かに見送りやすい

注意点

- 面会時間が短く、お葬式を体験した実感が薄くなることがある

- 後日にお別れ会や法要のニーズが高まる傾向。最初から後で整える前提設計が安心

- 戒名・位牌・四十九日など、継続的な供養の段取りを葬儀前から確認しておくと迷いにくい

一日葬

- 遠方親族が少ない

- 通夜に人が集まりにくい

- 平日に短時間で整えたい

メリット

- 二日がかりの負担(式場費・接待費)を抑えつつ、式の時間を確保できる

- 直葬よりお別れの実感が得やすい

注意点

- 親族が多い場合は時間が足りないことがある

- 地域によっては「通夜を省く」ことへの違和感が生じる場合あり(事前に親族へ説明を)

通夜を省いても、前夜のご家族での焼香など心を整えるひとときを設けると、翌日の儀式が落ち着いて進みます。

家族葬

- 家族・親族中心で送りたい

- 広くは知らせず落ち着いて行いたい

メリット

- 参列者の顔が見え、対話の時間がとれる

- 家族のペースに合わせた丁寧な儀礼が可能

注意点

- 会社関係や地域の縁者に後日訃報が伝わった場合、不義理と受け取られない工夫(後日の報告・お礼状)が必要

- 参列者が少ない前提で式場を選ぶと、予想外に弔問が増えた時に手狭になる

- 会葬範囲を「知らせる/知らせない」だけでなく、知らせるけれど参列辞退の文面を用意

- 会葬礼状・香典返しの数量予備を確保しておく

一般葬

- 交友関係が広い

- 地域や会社へのご縁が深い

- お別れの機会を広く設けたい

メリット

- 多くの方が直接お別れでき、遺族の心の整理につながりやすい

- 社会的なご縁を丁寧に結ぶ時間が持てる

注意点

- 接待費(通夜料理・精進落とし)や香典返しの管理で費用変動が大きい

- 受付・案内・返礼の動線設計が必要(スタッフ体制の厚い葬儀社が安心)

- 受付を2レーン以上に分ける、案内係を十分配置

- メモリアルコーナーを立ち止まりやすい導線に設置(混雑緩和と回想の両立)

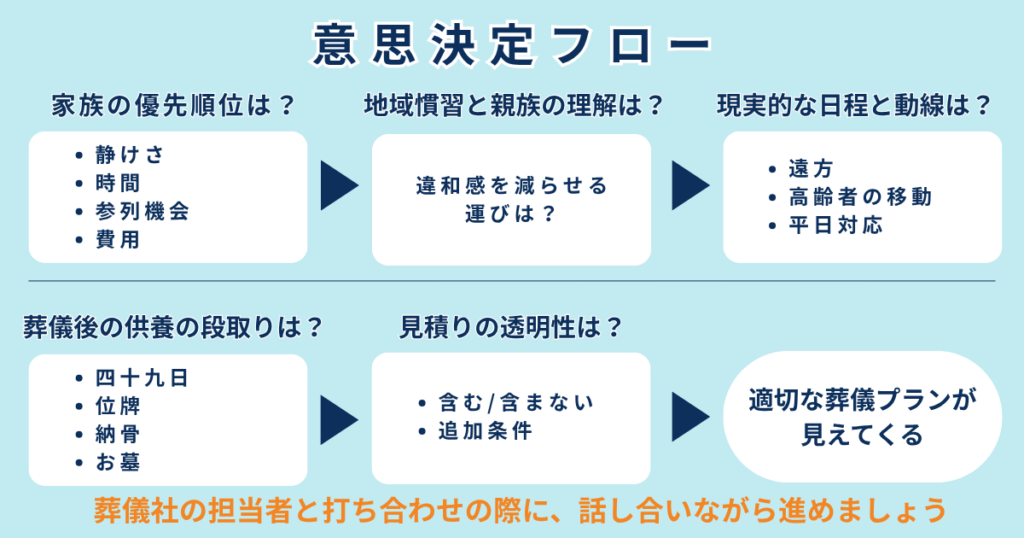

迷ったときの意思決定フロー(簡易)

- 家族の優先順位は?(静けさ/時間/参列機会/費用)

- 地域慣習と親族の理解は?(違和感を減らせる運びは?)

- 現実的な日程と動線は?(遠方・高齢者の移動、平日対応)

- 葬儀後の供養の段取りは?(四十九日・位牌・納骨・お墓)

- 見積りの透明性は?(含む/含まない、追加条件)

この5点を書き出して可視化すると、プランの向き不向きが自然と絞れます。

簡易的にフローシートを作成しました。

ダウンロードして、実際に使用していただけます。

[wpdm_package id=’1426′]

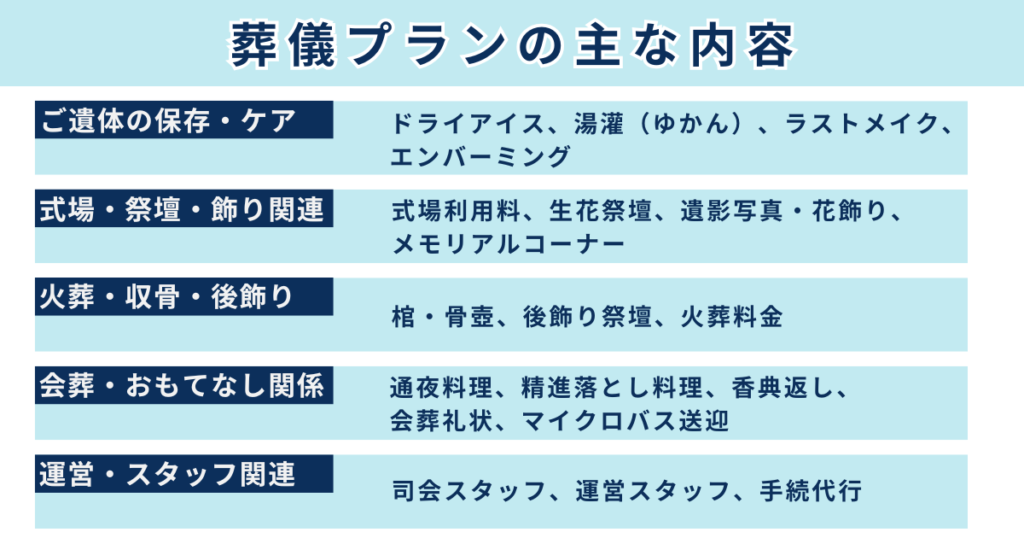

お葬式のプランに含まれる内容を理解しよう|何が含まれ、何が別なのかを知る

葬儀プランには、多くの項目が含まれています。しかし、その一つひとつの意味を理解しないまま「パックだから大丈夫」と思っていると、後から予想外の費用や不足に気づくこともあります。

ここでは、よくある主要項目をカテゴリーごとに整理し、「どんな意味があり、何に注意すべきか」を解説します。

ご遺体の保存・ケア

葬儀の最初に行われる大切なプロセスです。故人を安らかに保ちます。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| ドライアイス | 遺体の冷却保存 一般的に1日あたり1〜2回交換 日数分の追加費が発生することがあります。 |

| 湯灌(ゆかん) | お湯で全身を清める儀式 宗教的意味も強く、地域差が大きい項目 |

| ラストメイク | 故人の顔色などを整え、見送りのために化粧を施すサービス |

| エンバーミング | 遺体を長期保存する処置 海外では一般的ですが、日本では限定的。 1週間以内の葬儀なら不要なことが多い。 |

式場・祭壇・飾り関連

葬儀の印象を最も左右する要素です。

特に「生花祭壇」「遺影写真」「メモリアルコーナー」は、故人の人生を象徴する大切な場面になります。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 式場料金 | 葬儀を行う式場の利用料金 会場の広さなどで料金が変わります。 |

| 生花祭壇 | 生花を使い、祭壇を美しく飾るもの 花の種類や量で印象が大きく変わります。 |

| 遺影写真・花飾り | 故人の写真を引き伸ばし、式場に飾るもの 遺影の周囲へ花飾りアレンジすること |

| メモリアルコーナー | 思い出の品・写真を展示 |

祭壇の華やかさよりも、「故人らしさ」が感じられる空間に心が残ります。

たとえば、趣味の道具を1つ置くだけでも、故人を思い出す優しい空気になります。

火葬・収骨・後飾り

葬儀後の区切りの場です。ここにも見落としがちな費用があります。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 棺・骨壺 | 故人の身体や遺骨を収めるためのもの サイズ・デザイン・材質で価格差が大きい |

| 後飾り祭壇 | 火葬後に遺骨を祀るための一式 |

| 火葬料金 | 自治体によって無料〜数万円と差があります。 |

火葬料金は葬儀プランに含まれていない場合が多いので、事前確認が必要です。

会葬・おもてなし関係

忘れがちですが、最も費用変動が大きい部分です。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 通夜料理 | 通夜の際に振る舞う料理 |

| 精進落とし | お葬式後に参列者に提供する食事 |

| 香典返し | 香典を受けた方へ感謝として贈る品物 |

| 会葬礼状 | 参列者へお礼とご挨拶を記した礼状 |

| マイクロバス送迎 | 距離や台数で追加料金が発生する場合あり |

香典返しは「形ではなく心を伝えるもの」です。

地域の風習や家族の感謝の気持ちを基準に、適度な範囲で考えましょう。

運営・スタッフ関連

式全体を支える裏方の力。

司会や進行スタッフの質は「滞りのない式」を左右します。

| 名称 | 詳細 |

|---|---|

| 司会スタッフ | 葬儀の進行を務める司会者 |

| 運営スタッフ | 進行・誘導・会葬者対応など全体の運営を行うスタッフ |

| 手続代行 | 役所や火葬許可など、慣れない書類を代行してくれるサービス |

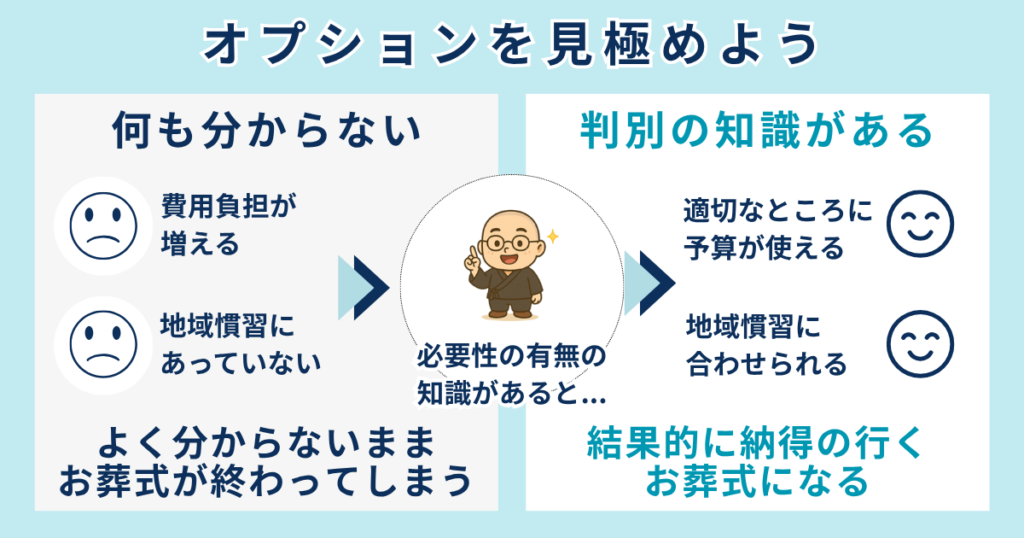

オプションを見極める|必要なものとつけなくても良いものの境界を知る

葬儀プランには多くのオプションが用意されています。

「せっかくだから」と勧められるままにつけると、費用が大きく膨らみがちです。

ここでは、住職の経験から見た判断基準を紹介します。

「エンバーミング」は多くの人に不要

処置により長期保存が可能になりますが、1週間以内の葬儀なら不要なケースがほとんどです。夏季など高温期で日程が延びる場合のみ検討しましょう。

- 長期搬送・航空搬送を伴う遺体移送

- 葬儀日をずらしたい事情がある(10日〜2週間以上)

- 災害・事故時の長期保存

また、場合によっては葬儀の前に火葬をするケースもあります。葬儀社と相談して適切な選択をしましょう。

火葬をお葬式の前に行うのか or 後に行うのかを決めたら、参列者に説明をしておくと安心です。

最期にお別れができなかったとトラブルを防ぐことができます。

湯灌は地域慣習に合わせて

湯灌は故人の体を清める儀式です。しかし、地域によっては馴染みが薄く、「知らない」「驚いた」という声もあります。

迷う場合は、菩提寺や地元の葬儀経験者に相談するのが確実です。

祭壇やメモリアル演出は「量より質」

生花や映像演出は心を彩りますが、過剰になりやすい項目です。

- 祭壇を生花で囲む

- 思い出を語るメモリアル写真コーナーを作る

- メモリアルムービーを上映する

その目的を意識すると、無理なく上品な演出になります。

どのオプションにも意味がありますが、「なぜそれを付けるのか」を明確にすることが大切です。

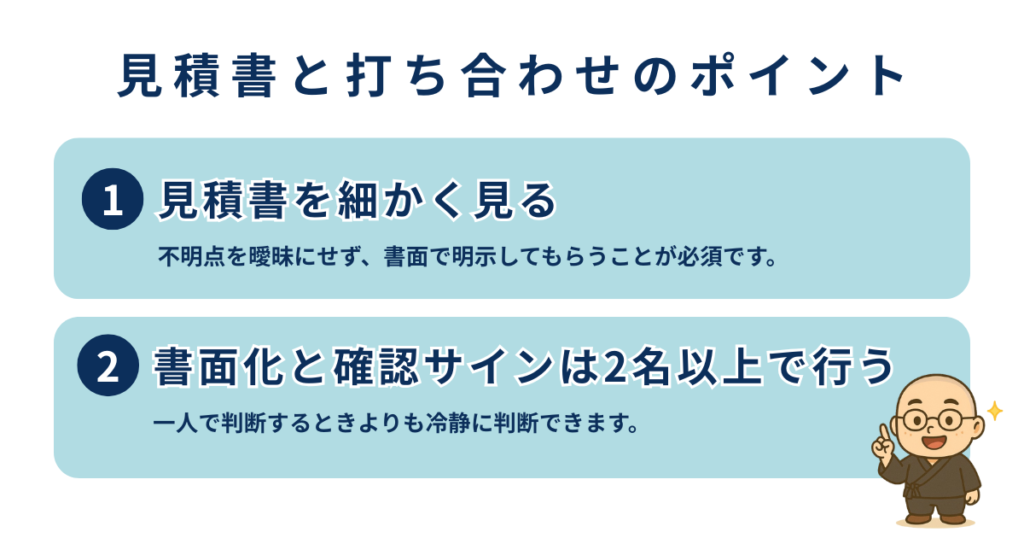

見積書と打ち合わせのポイント|契約前の書面確認がトラブルを防ぐ

葬儀社との打ち合わせでは、心が動揺している中で多くの決定を迫られます。

そのため、「気づいたらプランが膨らんでいた」というトラブルも多いです。

落ち着いて話を進めるためのポイントを紹介します。

- 見積書を細かく見る

- 書面化と確認サインは2名以上で行う

見積書を細かく見る

プラン料金だけで判断せず、以下をチェックしましょう。

- 含まれていない費用:お布施・火葬料・香典返し・料理など

- 不明瞭な項目:「その他一式」「管理費用」など抽象的な表現

- 数量・日数の確認:安置日数や送迎距離などの上限設定

- ダブルカウント:同内容の項目が重複していないか

- (僧侶手配を依頼した場合)お布施の金額はいくらなのか

- 役所手続き代行の範囲(死亡届/火葬許可証)

- 祭壇は生花がつくのか/追加オプションなのか

- 追加料金の発生条件(時間外・距離超過など)

- オプションのキャンセルや変更規定

項目をひとつずつ確認し、メモに残す。

不明点を曖昧にせず、書面で明示してもらうことが必須です。

書面化と確認サインは2名以上で行う

言葉での約束は誤解が生じやすいものです。

最終的な契約書・見積書にすべての項目を明示してもらいましょう。

もし可能であれば、家族2名以上で同席して確認サインを。

一人で判断するときよりも冷静に判断できます。

「安い」「早い」だけで決めない。

どの葬儀社にも人の手と心があります。

対話を通して信頼できる担当者と出会うことこそ、後悔のないお葬式につながります。

各プランの費用相場と後悔しないための心得

まず全体の相場を知ることは、安心して判断するための第一歩です。

全国平均で見ると、以下のような傾向があります。

| 葬儀の形式 | 費用相場(目安) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 直葬(火葬式) | 20〜40万円前後 | 式を省略し、火葬のみ行う |

| 一日葬 | 30〜50万円前後 | 通夜なし、葬儀・告別式のみ |

| 家族葬 | 60〜80万円前後 | 家族中心で落ち着いた雰囲気 |

| 一般葬 | 120〜140万円前後 | 参列者が多く、社会的な規模感 |

これらはあくまで「式そのものの費用」であり、お布施・火葬料金・香典返し・料理などは別途になるケースが多いです。

たとえば家族葬でも、接待費用を含めると合計で100万円を超えることも珍しくありません。

なぜ同じ家族葬なのに、料金が違うの?

その理由は、地域性・式場の規模・参列者数・生花のボリューム・スタッフ体制などにあります。

大切なのは、「いくら払ったか」ではなく、そのお金でどんな時間を過ごせたか という満足感です。

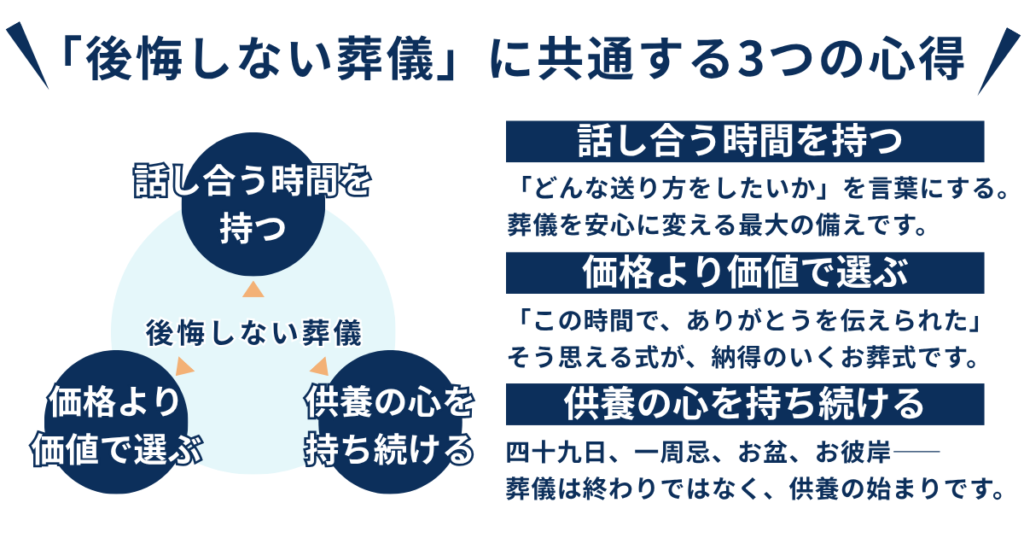

住職が見てきた「後悔しない葬儀」に共通する3つの心得

お金の使い方や形式よりも、心の整い方で後悔の度合いが変わります。

これまで数百件の葬儀に立ち会って感じた、3つの共通点を紹介します。

- 話し合う時間を持つこと

- 価格より価値で選ぶこと

- 供養の心を持ち続けること

話し合う時間を持つこと

一番の後悔は、「もっと話しておけばよかった」という言葉です。

亡くなった後に慌てて決めると、誰もが「本当にこれで良かったのか」と迷いを残します。

家族で「どんな送り方をしたいか」を言葉にしておくこと。

それが葬儀を安心に変える最大の備えです。

終活や事前相談は、「死の準備」ではなく「生き方の整理」です。

元気なうちに、家族で語り合う時間をつくりましょう。

価格より価値で選ぶこと

価格を比較することは悪いことではありません。

ですが、「安かったから」「便利だったから」だけで選ぶと、必ず心にひっかかりが残ります。

実際に、通夜を省いたことで「もっとお別れの時間を取りたかった」と感じる方や、

思い出の品を飾れなかったことを悔やむ方もいます。

「この時間で、ありがとうを伝えられた」

そう思える式こそが、納得のいくお葬式です。

供養の心を持ち続けること

葬儀は終わりではなく、供養の始まりです。

四十九日、一周忌、お盆、お彼岸――

それらはすべて「心を整えるための時間」です。

仏教では、供養とは故人を偲ぶことで、今を生きる自分の心を磨く行いとされています。法要やお墓参りの時間は、「悲しみを慈しみに変える修行」ともいえます。

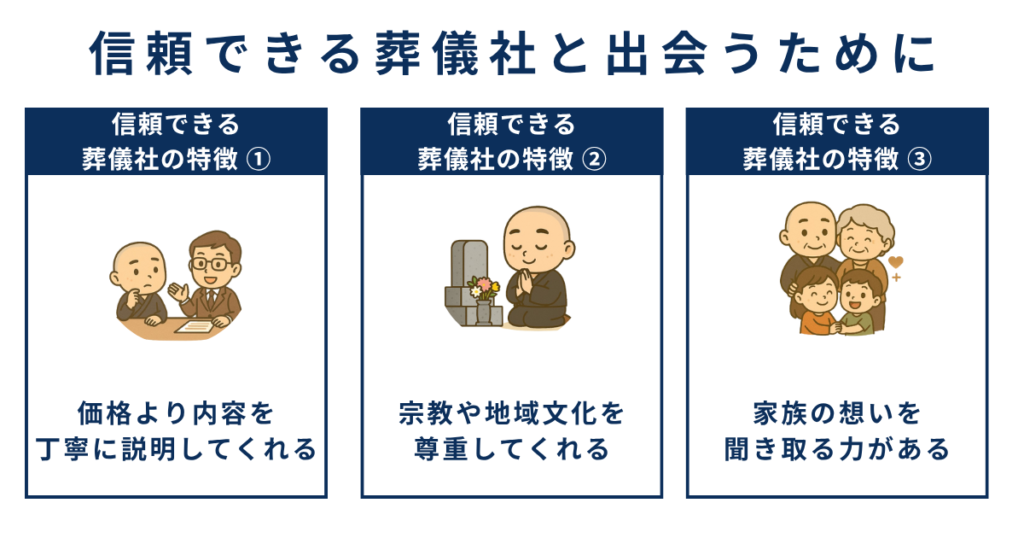

信頼できる葬儀社と出会うために

お葬式の満足度は、「誰に依頼するか」で大きく変わります。

担当者の対応が丁寧で、見積書が明確であれば、式の進行も安心して任せられます。

信頼できる葬儀社の特徴は、次の3つです。

- 価格より内容を丁寧に説明してくれる

「含まれないもの」まで率直に伝えてくれる会社は誠実です。 - 宗教や地域文化を尊重してくれる

僧侶やお寺との関係を軽んじず、相談を大切にする姿勢があります。 - 家族の想いを聞き取る力がある

「どんなお別れをしたいですか?」という言葉から始まる担当者は信頼できます。

お葬式は「商品」ではなく、「人の手と心」でつくられるものです。だからこそ、人を選ぶことも安心につながります。

まとめ|供養の心は、日常の中にある

葬儀が終わったあとも、手を合わせる時間は続いていきます。

お墓参りや法要だけでなく、日々の暮らしの中でふと故人を思い出す瞬間――

それこそが、最も自然な供養です。

たとえば、

- 仏壇に花を一輪供える

- 好きだった音楽を流す

- 思い出話を子どもに語る

そうした何気ない行いの中に、故人とのつながりが息づいています。

お葬式とは、いのちのリレーのバトンを受け取る時間です。

そして供養とは、そのバトンを大切に抱きしめながら生きることです。

お葬式のプランを選ぶということは、

いのちをどう見送り、どう生きていくかを選ぶことでもあります。

金額や形式の先にある心の安心を、どうぞ大切にしてください。